「産後なのに痩せない…」その悩み、これで解決!今日から始める【産後ダイエット】

「産後なのに痩せない…」と悩むあなたへ。

この記事では、産後太りの原因となるホルモンバランスの変化や骨盤の歪み、睡眠不足などを徹底解説。授乳中でも安心な食事のコツや、自宅でできる効果的な運動、ストレスケアまで、健康的に痩せるための具体的な方法を網羅的にご紹介します。

なぜ痩せないのかを理解し、無理なくリバウンドしない体づくりを今日から始め、自信を取り戻しましょう。

目次[非表示]

- 1.産後痩せない悩みに共感!あなたの体は変わる

- 2.なぜ産後痩せないのか?その原因を徹底解説

- 2.1.①ホルモンバランスの変化が体型に与える影響

- 2.2.➁骨盤の歪みが産後太りを引き起こす

- 2.3.➂授乳と消費カロリーの関係性を知る

- 2.4.④睡眠不足とストレスがダイエットを妨げる

- 2.5.⑤生活習慣の変化と運動不足

- 3.産後ダイエットを始める前に知るべきこと

- 4.今日から実践!効果的な産後ダイエットの食事術

- 5.自宅でできる!産後ダイエットの運動メニュー

- 5.1.骨盤ケアから始める体型戻しエクササイズ

- 5.1.1.①骨盤底筋群を意識したエクササイズ

- 5.1.2.➁骨盤の歪みを整えるストレッチ

- 5.2.インナーマッスルを鍛えるメリットと方法

- 5.2.1.①体幹を安定させるプランク

- 5.2.2.➁ドローインで腹横筋を鍛える

- 5.3.赤ちゃんとの触れ合いでできる運動

- 5.3.1.①抱っこしながらスクワット

- 5.3.2.➁寝転がってベビープレス

- 5.4.ウォーキングや軽い有酸素運動を取り入れる

- 5.4.1.①正しい姿勢でのウォーキング

- 5.4.2.➁ベビーカーを活用したウォーキング

- 6.産後ダイエットを成功させる生活習慣のコツ

- 6.1.①質の良い睡眠がダイエットを加速させる

- 6.1.1.〇今日からできる!質の良い睡眠のためのヒント

- 6.2.➁ストレスを上手に解消する方法

- 6.2.1.〇おすすめのストレス解消法

- 6.3.➂家族の協力を得るためのコミュニケーション

- 6.3.1.〇家族と協力するためのコミュニケーション術

- 7.産後ダイエットでよくある疑問を解消

- 7.1.母乳育児中のダイエットは危険?

- 7.2.産後ダイエットの停滞期を乗り越える方法

- 7.2.1.①食事内容を見直す

- 7.2.2.➁運動内容に変化をつける

- 7.2.3.➂体重以外の変化に目を向ける

- 7.2.4.④睡眠とストレス管理を徹底する

- 7.3.リバウンドしないための継続のヒント

- 7.3.1.①小さな目標を立て、段階的に進める

- 7.3.2.➁食事と運動を習慣化する

- 7.3.3.➂体重や体の変化を記録し続ける

- 7.3.4.④ご褒美を設定する

- 7.3.5.⑤家族や周囲の協力を得る

- 7.3.6.⑥完璧主義を手放す

- 8.まとめ

産後痩せない悩みに共感!あなたの体は変わる

「出産してから体重が戻らない…」「お腹周りがたるんだまま…」「以前の服が着られない…」

「出産してから体重が戻らない…」「お腹周りがたるんだまま…」「以前の服が着られない…」

もしあなたが今、このような産後の体型の変化に悩み、自信を失いかけているとしたら、それはあなた一人だけではありません。

多くのママが経験する産後太りは、決して珍しいことではありませんし、あなたの努力が足りないわけでもありません。出産という大仕事を終えた体には、様々な変化が起こっているのです。

この記事では、そんな産後ママのリアルな悩みに寄り添い、あなたの体が再び輝きを取り戻すための具体的な方法を、分かりやすく解説していきます。諦める必要はありません。今日からできる一歩を踏み出しましょう。

①多くのママが経験する産後太りとは…?

出産は、女性の体に大きな変化をもたらします。

妊娠中に増えた体重や、お腹が大きくなることで変化した骨盤、そして出産後のホルモンバランスの急激な変化など、これらが複雑に絡み合い、多くのママが「産後太り」と呼ばれる状態に直面します。

具体的には、以下のような悩みを抱える方が少なくありません。

悩み・変化 | 具体的な状況 |

|---|---|

体重が 戻らない | 出産後数ヶ月経っても 妊娠前の体重に戻らない、 むしろ増えてしまった。 |

体型が 崩れた | お腹周りのたるみ、 骨盤の広がり、 お尻や太ももの変化が気になる。 |

疲れやすい | 育児による慢性的な疲労感から、 運動する気力が起きない。 |

食欲の増加 | 授乳中やストレスから 食欲が増し、つい食べ過ぎてしまう。 |

自信の喪失 | 体型への不満から、 おしゃれを楽しめなくなったり、 外出をためらったりする。 |

このような変化は、あなたの体が赤ちゃんを育み、出産という奇跡を成し遂げた証でもあります。

しかし、その一方で、「いつか痩せるだろう」と漠然とした不安を抱えたり、無理なダイエットで体調を崩したりするママもいるのが現実です。

大切なのは、あなたの体の状態を理解し、無理なく、そして効果的にアプローチすることです。

➁この記事で産後ダイエットの疑問を解決!

産後ダイエットに関する情報は溢れていますが、その中で「何が本当に正しいのか」「自分に合っているのか」を見極めるのは難しいものです。

この記事では、あなたが抱えるであろう以下の疑問に対し、専門的な知見に基づいた、具体的で実践しやすい解決策を提供します。

- なぜ産後痩せないのか?その根本原因を知りたい。

- いつから産後ダイエットを始めて良いのか?産褥期の過ごし方は?

- 母乳育児中でも安全にできる食事方法はある?

- 自宅で簡単にできる効果的な運動を知りたい。

- ストレスや睡眠不足がダイエットにどう影響するの?

- 産後ダイエットの停滞期を乗り越えるには?

- リバウンドしないための継続のコツは?

これらの疑問を解消し、あなたの体と心に寄り添った産後ダイエットをサポートします。

無理なく、着実に、理想の自分に近づくための第一歩を、この記事から始めてみませんか。

なぜ産後痩せないのか?その原因を徹底解説

「産後、体重が戻らない」「以前より痩せにくくなった」と感じるママは少なくありません。

実は、産後の体は妊娠・出産によって劇的な変化を経験しており、痩せにくい状態になっているのには明確な理由があります。

ここでは、その主な原因を具体的に解説し、なぜ産後ダイエットが難しいのかを理解していきましょう。

①ホルモンバランスの変化が体型に与える影響

妊娠中から出産後にかけて、女性の体はホルモンの影響を大きく受けます。

妊娠中から出産後にかけて、女性の体はホルモンの影響を大きく受けます。

特に、妊娠を維持するために分泌されるプロゲステロンやエストロゲンといった女性ホルモンは、出産を機に急激に減少します。

この急激なホルモンバランスの変化が、産後の体型や代謝に様々な影響を与えるのです。

例えば、妊娠中に増加するプロゲステロンは、脂肪を蓄えやすくする作用があると言われています。

出産後、このホルモンが減少しても、体質がすぐに元に戻るわけではありません。

また、授乳中はプロラクチンというホルモンが分泌されますが、このホルモンも食欲を増進させたり、脂肪を蓄積しやすくしたりする可能性が指摘されています。さらに、育児によるストレスや睡眠不足は、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促し、これもまた脂肪の蓄積につながることがあります。

これらのホルモンの影響を理解することは、産後ダイエットを成功させる上で非常に重要です。

ホルモン名 | 主な役割(妊娠・産後) | ダイエットへの影響 |

|---|---|---|

プロゲステロン | 妊娠維持、 子宮内膜の準備 | 脂肪を蓄積しやすい状態を作る |

エストロゲン | 子宮や乳腺の発育、 水分貯留 | 出産後に急減することで、 代謝の変化や自律神経の乱れに影響 |

プロラクチン | 母乳の生成・分泌 | 食欲増進、 脂肪蓄積を促す可能性 |

コルチゾール | ストレス応答、 血糖値調整 | ストレス時に分泌が増え、 内臓脂肪の蓄積を促す |

➁骨盤の歪みが産後太りを引き起こす

妊娠中から出産にかけて、骨盤は赤ちゃんが通りやすいように緩み、大きく開きます。

これはリラキシンというホルモンの影響で靭帯が緩むためです。

出産後、骨盤は自然と元の位置に戻ろうとしますが、育児による姿勢の悪化や運動不足などにより、完全に元に戻らず歪んだままになってしまうことがあります。

骨盤が歪むと、次のような問題が生じ、産後太りの原因となります。

- 内臓下垂: 骨盤が不安定になることで内臓が下がりやすくなり、ぽっこりお腹の原因になります。

- 血行不良・代謝低下: 骨盤周辺の血流が悪くなり、全身の代謝が低下しやすくなります。これにより、脂肪が燃焼しにくく、冷えやすい体質になることがあります。

- 筋肉の機能低下: 骨盤底筋群や腹横筋といったインナーマッスルがうまく使えなくなり、姿勢が悪化したり、お腹周りに脂肪がつきやすくなったりします。特に、腹直筋離開(妊娠中に腹筋が左右に開いてしまう状態)も、お腹が戻らない大きな原因の一つです。

骨盤の歪みを放置すると、腰痛や肩こりなど、体調不良の原因にもなりかねません。

産後ダイエットでは、骨盤ケアを無視することはできません。

➂授乳と消費カロリーの関係性を知る

「授乳していれば痩せる」という話を耳にすることもあるかもしれません。

確かに、母乳育児は1日に約200~500kcalものカロリーを消費すると言われています。

これは軽い運動に匹敵する消費量であり、理論上は体重減少につながるはずです。

しかし、多くのママが「授乳しているのに痩せない」と感じるのはなぜでしょうか?

その理由は、授乳によるカロリー消費以上に、食欲が増進したり、高カロリーな食事を摂ってしまったりすることが多いためです。

- 食欲増進: 母乳を作るために体はエネルギーを要求するため、自然と食欲が増し、間食が増えやすくなります。

- 「食べても大丈夫」という誤解: 授乳中はたくさん食べても良いという認識から、食事量や間食の質に無頓着になりがちです。

- 栄養不足への懸念: 母乳の質を保つために、栄養価の高い食事を意識するあまり、無意識にカロリーオーバーになることがあります。

授乳中のママは、母乳のために必要な栄養をしっかり摂りつつも、摂取カロリーが消費カロリーを上回らないようにバランスを意識することが重要です。

④睡眠不足とストレスがダイエットを妨げる

産後のママは、赤ちゃんのお世話で夜中に何度も起きたり、慣れない育児で心身ともに疲弊したりと、慢性的な睡眠不足とストレスにさらされています。

これらは、ダイエットを大きく妨げる要因となります。

●睡眠不足の影響:

睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンに悪影響を与えます。

食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少するため、無性に食べたい衝動に駆られたり、満腹感を感じにくくなったりします。

また、睡眠不足は基礎代謝の低下にもつながり、脂肪が燃焼しにくい体質になることがあります。

ホルモン名 | 役割 | 睡眠不足時の変化 | ダイエットへの影響 |

|---|---|---|---|

グレリン | 食欲を 増進させる | 分泌量が増加 | 空腹感が増し、 食べ過ぎにつながる |

レプチン | 食欲を抑制し、 満腹感を伝える | 分泌量が減少 | 満腹感を感じにくく、 過食につながる |

コルチゾール | ストレス応答、 血糖値調整 | 分泌量が増加 | 脂肪蓄積を促し、 特に内臓脂肪が 増えやすくなる |

●ストレスの影響:

育児によるストレスは、自律神経のバランスを乱し、先述のコルチゾールの分泌を促します。

コルチゾールは血糖値を上昇させ、脂肪を蓄積しやすい状態を作り出します。

また、ストレスが溜まると、「やけ食い」や「ストレス食い」といった形で過食に走ってしまうことも少なくありません。

精神的な疲労が蓄積すると、運動への意欲も低下し、ダイエットがますます困難になります。

⑤生活習慣の変化と運動不足

赤ちゃんが生まれると、それまでの生活リズムは一変します。

赤ちゃん中心の生活になることで、自身の生活習慣が乱れ、運動不足に陥りやすくなります。

- 食事のタイミングと内容: 赤ちゃんの授乳やお世話で、自分の食事は後回しになりがちです。簡単に済ませられるパンやおにぎり、インスタント食品に頼ったり、まとめて食べたりすることで、栄養バランスが偏り、過食につながることもあります。

- 運動機会の減少: 妊娠中や産後は、体への負担を考慮して運動を控える期間が必要です。しかし、産褥期を過ぎても、育児に追われてまとまった運動時間を確保するのが難しいのが現状です。外出の機会も減り、日常生活での活動量自体が低下します。

- 姿勢の悪化: 授乳や抱っこ、おむつ替えなど、育児には前かがみになる姿勢が多く、肩こりや腰痛を引き起こしやすくなります。これらの姿勢の悪化は、体の歪みを助長し、特定の筋肉が使われにくくなることで代謝の低下を招きます。

このように、産後の体はホルモンバランスの変化、骨盤の歪み、睡眠不足やストレス、そして生活習慣の変化と運動不足が複雑に絡み合い、「痩せにくい」状態になっているのです。

これらの原因を理解し、それぞれにアプローチしていくことが、産後ダイエット成功への第一歩となります。

産後ダイエットを始める前に知るべきこと

①いつから始める?産褥期の過ごし方と注意点

「産後なのに痩せない…」という焦りから、すぐにでもダイエットを始めたい気持ちはよくわかります。

しかし、産後の体は非常にデリケートであり、無理は禁物です。

まずは、体の回復を最優先に考えましょう。

出産後の約6~8週間は「産褥期」と呼ばれ、妊娠・出産によって変化した体がゆっくりと元の状態に戻ろうとする大切な期間です。

この時期には、子宮の収縮、悪露(おろ)の排出、会陰(えいん)切開や帝王切開の傷の回復など、ママの体には大きな変化が起こっています。

産褥期に無理な運動や過度な食事制限を行うと、以下のようなリスクがあります。

- 子宮の回復が遅れる

- 悪露の量が増えたり、期間が長引いたりする

- 会陰や帝王切開の傷の治りが悪くなる

- 体調不良(貧血、めまい、疲労感など)を引き起こす

- 母乳の出が悪くなる、乳腺炎になる

- 産後うつのリスクを高める

本格的なダイエットは、産褥期が終わり、1ヶ月検診で医師から「運動しても問題ない」という許可が出てから始めるのが一般的です。

帝王切開で出産された方は、さらに回復に時間がかかることがあるため、主治医の指示を必ず仰ぎましょう。

産褥期の過ごし方としては、以下の点に注意し、心身の回復に努めましょう。

項目 | 具体的な過ごし方 |

|---|---|

十分な休養 | 赤ちゃんが寝ている間に ママも休むことを 心がけましょう。 睡眠不足は ホルモンバランスの乱れや ストレスの原因になります。 |

バランスの 取れた食事 | 体の回復や母乳のために、 栄養バランスの取れた食事を しっかり摂ることが重要です。 特に鉄分やカルシウム、 タンパク質を意識しましょう。 |

安静 | 無理な家事や外出は避け、 体を横にして過ごす時間を 多く確保しましょう。 |

軽い運動 | 医師の許可があれば、 ごく軽いストレッチや 産褥体操など、 体に負担の少ない運動から 始めても良いでしょう。 ただし、本格的な運動は 控えてください。 |

➁無理なく続ける産後ダイエットの心構え

産後ダイエットは、短期間で結果を求めすぎず、焦らず、無理なく継続することが成功の鍵です。

妊娠・出産で約10ヶ月かけて変化した体を急に戻そうとすると、心身に大きな負担がかかり、挫折の原因になりかねません。

以下の心構えを大切にしましょう。

- 完璧主義を手放す毎日決まった運動ができなくても、食事を完璧に管理できなくても、自分を責める必要はありません。できることから少しずつ取り入れ、継続することを優先しましょう。

- 小さな目標を設定する「〇ヶ月で〇kg減」といった大きな目標だけでなく、「今日は一駅分歩いてみた」「間食をヘルシーなものに変えた」など、達成しやすい小さな目標を立て、クリアするたびに自分を褒めてあげましょう。小さな成功体験がモチベーション維持につながります。

- 自分を労わる時間を作る子育ては想像以上に大変で、ストレスが溜まりやすいものです。時には家族に協力してもらい、自分のための時間を作り、リフレッシュすることも大切です。ストレスはダイエットの妨げになります。

- 周囲と比較しないSNSなどで他のママの産後ダイエット成功事例を見ると焦りを感じるかもしれませんが、体質や生活環境は人それぞれ異なります。ご自身のペースで、健康的に取り組むことを最優先に考えましょう。

- 休息をしっかりとる睡眠不足は食欲を増進させるホルモンの分泌を促し、ダイエットを妨げます。赤ちゃんのお世話でまとまった睡眠が難しい場合でも、短時間でもこまめに休むなど、できる限り休息を確保しましょう。

➂専門家や医療機関への相談の重要性

自己流のダイエットは、特に産後のデリケートな体にはリスクが伴う可能性があります。

安全で効果的な産後ダイエットを進めるためには、必要に応じて専門家や医療機関に相談することが非常に重要です。

どのような専門家がサポートしてくれるのか、具体的に見ていきましょう。

専門家・機関 | 相談できる内容 |

|---|---|

産婦人科医 | 出産後の体の回復状況、 合併症の有無、運動の許可、 婦人科系のトラブル (骨盤底筋の緩みなど) に関するアドバイス。 |

助産師 | 母乳育児中の栄養相談、 授乳による消費カロリーや 食事の注意点、 産後の体のケア、 心のサポート、育児相談。 |

管理栄養士 | 授乳期に必要な栄養を確保しつつ、 無理なく体重を管理するための 具体的な食事プランの提案、 食事記録の見直し、 栄養指導。 |

理学療法士 | 骨盤底筋群のケア、 姿勢の改善、 体幹を鍛えるエクササイズなど、 体の専門的な リハビリテーションや 運動指導。 |

パーソナル トレーナー | 産後の体の状態に 合わせた安全で 効果的な運動メニューの作成、 正しいフォームの指導、 モチベーション維持のサポート。 産後対応のトレーナーを 選ぶことが重要です。 |

自治体の 産後ケア事業 | 各自治体で実施している 産後ケア事業では、 宿泊型や日帰り型で、 助産師による心身のケア、 育児相談、授乳指導、 栄養相談などが受けられます。 |

体調に不安がある場合、ダイエット方法に迷いがある場合、または精神的に辛いと感じる場合は、一人で抱え込まず、積極的に専門家のサポートを求めるようにしましょう。

専門家のアドバイスは、産後ダイエットを安全かつ効率的に進めるための大きな助けとなります。

今日から実践!効果的な産後ダイエットの食事術

「産後なのに痩せない…」そう感じているママにとって、食事はダイエットの要です。

授乳中だからと無理な食事制限は避けたいけれど、効果的に体重を落としたい。

この章では、産後の体に優しく、かつダイエット効果も期待できる食事術を具体的にご紹介します。

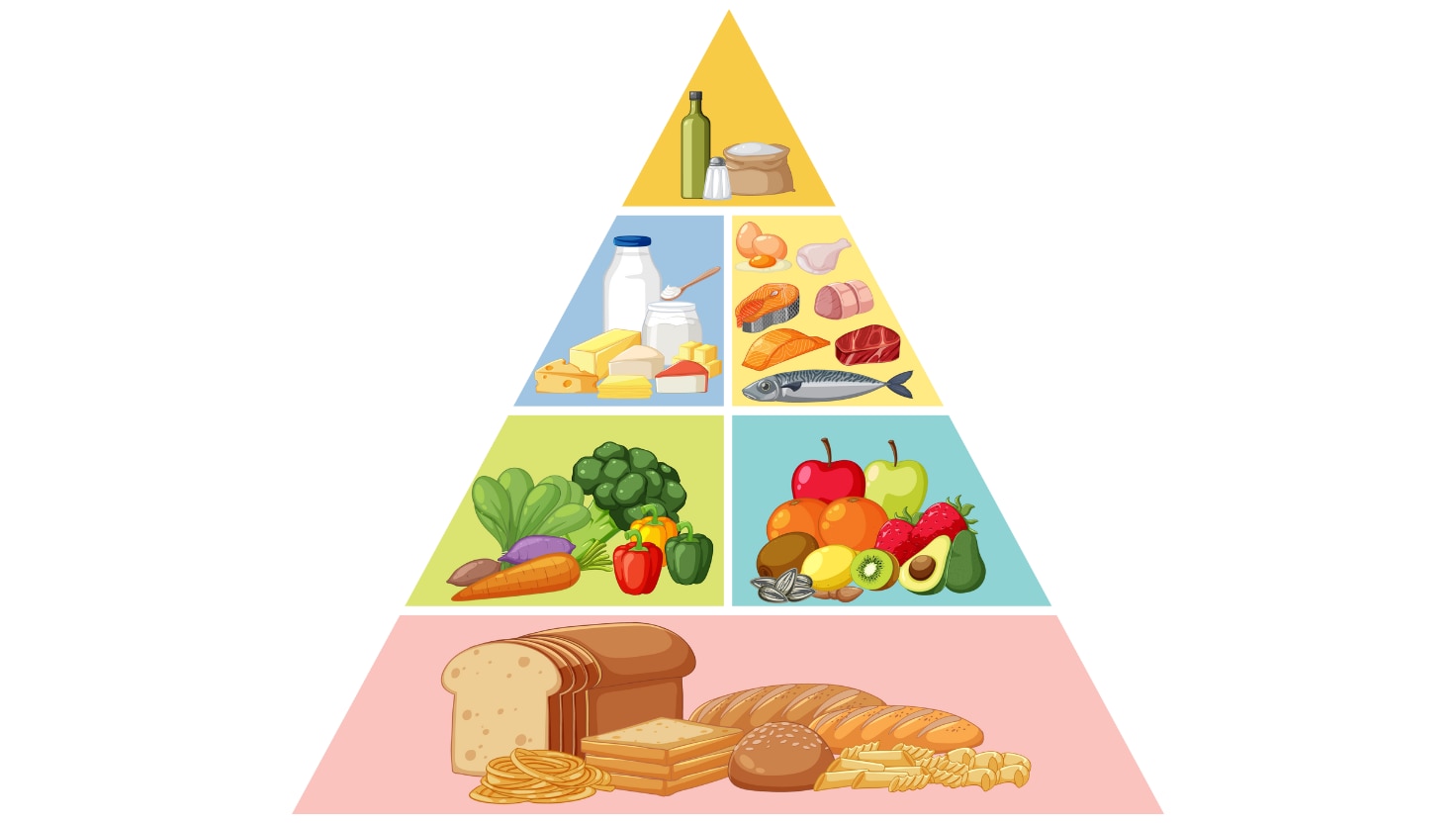

①授乳中でも安心!バランスの取れた食事の基本

産後の体は、出産によるダメージからの回復と、授乳によるエネルギー消費で、多くの栄養を必要としています。

この時期に極端な食事制限を行うと、母乳の出が悪くなったり、ママ自身の体調を崩したりするリスクがあります。

最も大切なのは、必要な栄養素をしっかり摂りながら、カロリーをコントロールすることです。

まずは、主食・主菜・副菜が揃ったバランスの良い食事を心がけましょう。

特に和食は、様々な食材を使いやすく、栄養バランスを整えやすいのでおすすめです。

- 主食:ごはん、パン、麺類など、体のエネルギー源となる炭水化物。精製されていない玄米や雑穀米を選ぶと、食物繊維も豊富に摂れます。

- 主菜:肉、魚、卵、大豆製品など、体を作るタンパク質源。脂質の少ないものを選びましょう。

- 副菜:野菜、きのこ、海藻類など、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なもの。彩り豊かにすることで、様々な栄養素を摂ることができます。

授乳中のママは、非授乳時よりも1日に必要なカロリーが約350kcal程度増えると言われています。

しかし、これはあくまで目安であり、活動量や体質によって異なります。

無理なく続けられる範囲で、「何を」「どれだけ」食べるかを意識することが重要です。

➁高タンパク低カロリーで基礎代謝up!

産後ダイエットを成功させるためには、基礎代謝の向上が非常に重要です。

産後ダイエットを成功させるためには、基礎代謝の向上が非常に重要です。

基礎代謝とは、私たちが生きていく上で最低限必要なエネルギーのことで、筋肉量が多いほど高まります。

筋肉量を維持・増加させるためには、良質なタンパク質を積極的に摂ることが不可欠です。

高タンパク質でありながら低カロリーな食材を毎日の食事に取り入れましょう。

- 鶏むね肉・ささみ:脂質が少なく、高タンパク質の代表格。様々な料理に活用できます。

- 魚類:特に白身魚(タラ、カレイなど)は低カロリーで消化にも良いです。青魚(サバ、イワシなど)はDHA・EPAも豊富ですが、脂質はやや高めなので摂りすぎに注意しましょう。

- 卵:完全栄養食とも言われる卵は、手軽にタンパク質を補給できます。

- 大豆製品:豆腐、納豆、豆乳など。植物性タンパク質が豊富で、イソフラボンなど女性に嬉しい成分も含まれています。

これらの食材を、毎食バランス良く取り入れることで、筋肉量の維持・増加をサポートし、基礎代謝の向上に繋がります。

揚げ物ではなく、蒸したり焼いたりする調理法を選ぶことで、さらにカロリーを抑えることができます。

➂避けるべき食品と積極的に摂りたい栄養素

産後ダイエットを効果的に進めるためには、避けるべき食品を知り、積極的に摂るべき栄養素を意識することが大切です。

産後ダイエットを効果的に進めるためには、避けるべき食品を知り、積極的に摂るべき栄養素を意識することが大切です。

ここでは、特に注意したい食品と、意識して摂取したい栄養素について解説します。

以下の表を参考に、日々の食生活を見直してみましょう。

種類 | 具体的な食品・栄養素 | 理由・効果 |

|---|---|---|

避けるべき 食品 | 菓子・清涼飲料水 (例:ケーキ、クッキー、 ジュース、炭酸飲料) | 糖質過多で脂肪になりやすい。 血糖値の急上昇・急降下を招き、 すぐに空腹感を感じやすくなります。 血糖値の急上昇・急降下を招き、 すぐに空腹感を感じやすくなります。 |

揚げ物・加工食品 (例:フライドチキン、 ポテトチップス、 インスタント食品) | 脂質や塩分が多く、 カロリー過多になりやすい。 むくみの原因にもなります。 | |

過度なアルコール・カフェイン (例:ビール、ワイン、 コーヒー、エナジードリンク) | 授乳中の影響に加え、 睡眠の質を低下させたり、 食欲増進作用が ある場合もあります。 | |

積極的に 摂りたい 栄養素 | タンパク質 (例:鶏むね肉、魚、卵、 豆腐、納豆) | 筋肉の材料となり 基礎代謝を向上。 満腹感も得やすく、 間食を減らす助けになります。 |

食物繊維 (例:野菜、きのこ、海藻、 玄米、雑穀) | 便秘解消を助け、 腸内環境を整えます。 血糖値の上昇を緩やかにし、 満腹感を持続させます。 | |

ビタミン・ミネラル (例:緑黄色野菜、果物、 乳製品、小魚) | 代謝を促進し、 体の調子を整える。 特にビタミンB群(代謝促進)、 鉄分(貧血予防)、 カルシウム (骨密度維持、授乳) が重要です。 | |

良質な脂質 (例:青魚のDHA・EPA、 アボカド、ナッツ、アマニ油) | 脳の発達や ホルモンバランスに 良い影響を与えます。 適量を意識して 摂取しましょう。 |

これらのポイントを意識することで、無理なく健康的に産後ダイエットを進めることができます。

④食事記録で食生活を見直す

「何をどれだけ食べたか覚えていない」「ついつい間食してしまう」というママは、食事記録(レコーディングダイエット)を試してみましょう。

食べたものを記録するだけのシンプルな方法ですが、自分の食生活を客観的に見つめ直すのに非常に効果的です。

食事記録を付けることで、以下のようなメリットがあります。

- 無意識の食べ過ぎに気づく:「こんなに食べていたのか」と、自分の食習慣を客観的に把握できます。

- 栄養バランスの偏りを発見:「野菜が足りていない」「タンパク質が少ない」など、栄養の偏りに気づき、改善に繋げられます。

- 間食の習慣を見直す:どんな時に、どんなものを間食しているのかが明確になり、不必要な間食を減らすきっかけになります。

- モチベーションの維持:記録を見返すことで、頑張りが可視化され、ダイエットのモチベーション維持に繋がります。

食事記録は、スマートフォンアプリや手書きのノート、写真など、ご自身が続けやすい方法で構いません。

無理なく毎日続けることが大切です。

数日記録するだけでも、新たな発見があるはずです。記録した内容を元に、少しずつ食生活を改善していきましょう。

自宅でできる!産後ダイエットの運動メニュー

産後の体はデリケートですが、自宅で無理なくできる運動を取り入れることで、着実に体型を戻し、ダイエットを加速させることができます。

ここでは、産後の体に優しいながらも効果的な運動メニューをご紹介します。

骨盤ケアから始める体型戻しエクササイズ

産後は出産により骨盤が大きく開き、歪みが生じやすい状態です。

この骨盤の歪みを整え、体幹の安定性を取り戻すことが、産後ダイエット成功の鍵となります。

まずは、骨盤周りの筋肉にアプローチするエクササイズから始めましょう。

①骨盤底筋群を意識したエクササイズ

骨盤底筋群は、骨盤の底にハンモックのように広がる筋肉の集まりで、出産で大きなダメージを受けやすい部位です。

ここを鍛えることで、尿漏れの改善や子宮脱の予防、そして産後の体型回復に繋がります。

エクササイズ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

ケーゲル体操 (骨盤底筋群 収縮運動) | 骨盤底筋群 の強化、 尿漏れ改善 | 仰向けに寝て 膝を立てます。 息を吐きながら、 尿道、膣、肛門を 同時にキュッと 締め上げるように 引き上げ、 数秒キープします。 その後、ゆっくりと 緩めます。 これを繰り返します。 | 呼吸を止めず に行うこと。 お腹やお尻に 力が入らないように、 骨盤底筋群だけを 意識して行いましょう。 最初は短時間 から始め、徐々に 回数やキープ時間を 増やしていきます。 |

➁骨盤の歪みを整えるストレッチ

開いた骨盤や歪みを整えるためには、股関節周りの柔軟性を高めるストレッチが有効です。

無理のない範囲で、毎日少しずつ取り入れていきましょう。

ストレッチ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

あぐら開脚 ストレッチ | 股関節の 柔軟性向上、 骨盤周りの リラックス | 床に座り、足の裏を合わせて あぐらの姿勢をとります。 両手で足先を持ち、 ゆっくりと膝を 床に近づけるように、 股関節を開いていきます。 痛みを感じない範囲で 20~30秒キープします。 | 背筋を伸ばし、 前屈しすぎないように 注意しましょう。 呼吸を深く行い、 筋肉の伸びを 感じながら リラックスして行います。 |

お尻伸ばし ストレッチ | お尻周りの 筋肉の緩和、 骨盤の安定 | 仰向けに寝て膝を立てます。 片方の足をもう 片方の膝の上に置き、 数字の「4」の形を作ります。 下の足の太ももの裏を 両手で抱え、ゆっくりと 胸に引き寄せます。 お尻の伸びを感じるところで 20~30秒キープし、 反対側も同様に行います。 | 腰が反らないように、 お腹に軽く力を 入れながら 行いましょう。 無理に引き寄せず、 心地よい伸びを 感じる程度で 十分です。 |

インナーマッスルを鍛えるメリットと方法

インナーマッスルは、体の深層部にある筋肉で、姿勢の維持や内臓の保護、そして基礎代謝の向上に大きく貢献します。

産後は、このインナーマッスルが弱まりやすいため、意識的に鍛えることが大切です。

①体幹を安定させるプランク

プランクは、腹筋や背筋、お尻の筋肉など、体幹全体をバランス良く鍛えることができるエクササイズです。

短い時間でも高い効果が期待できます。

エクササイズ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

プランク | 体幹の強化、 姿勢改善 | うつ伏せになり、 肘を肩の真下について 前腕とつま先で 体を支えます。 頭からかかとまでが 一直線になるように 意識し、お腹に力を 入れてキープします。 最初は20秒から始め、 徐々に時間を 延ばしていきます。 | 腰が反ったり、お尻が 上がりすぎたりしない ように注意しましょう。 呼吸を止めずに、 腹筋に意識を 集中させます。 もし辛い場合は、 膝をついて行っても 構いません。 |

➁ドローインで腹横筋を鍛える

ドローインは、お腹をへこませることで腹横筋というインナーマッスルを鍛えるエクササイズです。

腹直筋離開の改善にも効果が期待でき、いつでもどこでも手軽に行えます。

エクササイズ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

ドローイン | 腹横筋の強化、 ウエスト引き締め | 仰向けに寝るか、 椅子に座って 背筋を伸ばします。 鼻から息を大きく 吸い込み、口から ゆっくりと息を 吐きながら、お腹を へこませていきます。 お腹がぺたんこに なるまでへこませたら、 その状態を数秒キープし、 ゆっくりと吸いながら 元に戻します。 | お腹をへこませる 際に、肋骨を閉じる ように意識すると、 より腹横筋に 効かせることが できます。 日常的に意識して 行うことで、 姿勢改善にも 繋がります。 |

赤ちゃんとの触れ合いでできる運動

赤ちゃんのお世話は大変ですが、その時間を活用して運動することも可能です。

赤ちゃんとの触れ合いは、親子の絆を深めるだけでなく、運動不足解消にも繋がります。

赤ちゃんの成長に合わせて、無理のない範囲で取り入れてみましょう。

①抱っこしながらスクワット

赤ちゃんを抱っこして行うスクワットは、赤ちゃんの重みを負荷として利用できるため、効率的に下半身を鍛えることができます。

ただし、赤ちゃんの安全を最優先に、無理のない範囲で行いましょう。

エクササイズ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

抱っこスクワット | 下半身の強化、 全身運動 | 赤ちゃんをしっかり と抱っこし、足を肩幅に 開いて立ちます。 ゆっくりと膝を曲げ、 お尻を後ろに突き出すようにして 腰を下ろしていきます。 太ももが床と平行に なるくらいまで下ろしたら、 ゆっくりと元の姿勢に戻ります。 | 背筋を伸ばし、 膝がつま先よりも 前に出ないように 注意しましょう。 赤ちゃんが ぐらつかないように、 しっかりと抱っこ することが大切です。 最初は5回程度から 始め、徐々に回数を 増やしていきます。 |

➁寝転がってベビープレス

仰向けに寝て赤ちゃんを持ち上げる運動は、腕や胸の筋肉を鍛えることができます。

赤ちゃんも喜んでくれるかもしれません。

エクササイズ名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

ベビープレス | 腕・胸の強化 | 仰向けに寝て 膝を立てます。 赤ちゃんを胸の上に 仰向けに乗せ、 両手でしっかりと 支えます。 ゆっくりと赤ちゃんを 天井に向かって 持ち上げ、腕を 伸ばしきったら、 ゆっくりと元の位置に 戻します。 | 赤ちゃんの 首が座っている ことを確認してから 行いましょう。 赤ちゃんの頭を しっかりと支え、 落とさないように 細心の注意を 払ってください。 赤ちゃんとの アイコンタクトを 取りながら、 楽しく行いましょう。 |

ウォーキングや軽い有酸素運動を取り入れる

運動習慣がなかった方も、ウォーキングなどの軽い有酸素運動から始めることで、無理なく運動量を増やし、脂肪燃焼効果を高めることができます。

気分転換にもなり、ストレス解消にも繋がります。

①正しい姿勢でのウォーキング

ただ歩くだけでなく、正しい姿勢を意識することで、より効果的に全身運動となり、体型戻しにも繋がります。

運動名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

正しい姿勢での ウォーキング | 全身運動、 脂肪燃焼 | 視線はまっすぐ前を見て、 背筋を伸ばします。 肩の力を抜き、 腕を軽く振って歩きます。 お腹を軽く引き締め、 かかとから着地し、 つま先で地面を 蹴るように意識します。 最初は15分程度から 始め、慣れてきたら 徐々に時間を 延ばしましょう。 | 猫背にならない ように注意し、 常に頭のてっぺんから 糸で引っ張られている ようなイメージで 歩きましょう。 水分補給も忘れずに 行い、体調に合わせて 無理のない範囲で 継続することが大切です。 |

➁ベビーカーを活用したウォーキング

ベビーカーを押しながらのウォーキングは、赤ちゃんと一緒に外の空気を吸いながら、手軽に有酸素運動を取り入れられる方法です。

気分転換にもなり、ストレス軽減にも役立ちます。

運動名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

ベビーカー ウォーキング | 有酸素運動、 気分転換 | ベビーカーの ハンドルを軽く握り、 腕を伸ばしすぎず、 体から少し離して押します。 歩幅は普段より 少し大きめを意識し、 背筋を伸ばして 歩きましょう。 最初は近所の散歩から 始め、徐々に距離や 時間を延ばしていきます。 | 坂道や段差の 多い場所は避け、 平坦で安全な道を 選びましょう。 赤ちゃんの様子を こまめに確認し、 日差しや寒さ対策も 忘れずに行ってください。 無理のない範囲で、 毎日継続することが 大切です。 |

産後ダイエットを成功させる生活習慣のコツ

産後ダイエットは、食事や運動だけでなく、日々の生活習慣全体を見直すことで成功に近づきます。

特に、睡眠の質を高め、ストレスを適切に管理し、家族の協力を得ることが、心身の健康を保ちながら目標達成するための鍵となります。

①質の良い睡眠がダイエットを加速させる

産後のママにとって、まとまった睡眠時間を確保することは至難の業です。

しかし、睡眠不足はダイエットの大きな妨げとなります。

睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少することが研究で示されています。

また、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌も促され、脂肪が蓄積しやすくなる傾向があります。

質の良い睡眠は、ホルモンバランスを整え、代謝を正常に保ち、日中の活動に必要なエネルギーを回復させるために不可欠です。

たとえ短時間でも、質の高い睡眠を心がけることで、ダイエット効果を高めることができます。

〇今日からできる!質の良い睡眠のためのヒント

- 睡眠時間の確保を意識する: 赤ちゃんの睡眠サイクルに合わせて、可能な限り休息を取るようにしましょう。昼寝を短時間でも取り入れることで、疲労回復を促すことができます。

- 寝室環境を整える: 暗く静かで、快適な温度の寝室を保ちましょう。遮光カーテンや耳栓、アロマなどを活用するのも良いでしょう。

- 寝る前のルーティンを作る: 就寝前にスマホやパソコンの使用を避け、軽いストレッチや深呼吸、温かい飲み物(カフェインなし)でリラックスする時間を作りましょう。

- 日中に太陽の光を浴びる: 体内時計を整えるために、日中は積極的に外に出て太陽の光を浴びることを意識しましょう。

➁ストレスを上手に解消する方法

産後は育児のプレッシャー、睡眠不足、体の変化など、さまざまなストレスに直面しやすい時期です。

ストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、ホルモンバランスに悪影響を与えるだけでなく、過食や代謝の低下につながることもあります。

ストレスが溜まると、「やけ食い」に走ったり、脂肪を蓄えやすい体質になったりするため、上手に解消することがダイエット成功には不可欠です。

完璧を目指しすぎず、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。

少しの時間でも良いので、意識的にリラックスできる時間を作りましょう。

〇おすすめのストレス解消法

- 短時間の気分転換: 好きな音楽を聴く、温かいお茶をゆっくり飲む、数分間深呼吸をするなど、手軽にできることから始めましょう。

- 軽い運動を取り入れる: 散歩やストレッチ、ヨガなど、無理のない範囲で体を動かすことは、心身のリフレッシュに繋がります。

- 趣味や好きなことに没頭する: 育児から離れて、自分の好きなことに集中する時間を持つことで、気分転換になります。

- 信頼できる人に話す: パートナーや友人、家族など、信頼できる人に悩みを打ち明けることで、気持ちが楽になることがあります。

- 「完璧」を手放す: 育児も家事もダイエットも、全てを完璧にこなそうとせず、時には手を抜くことも大切です。自分を許すことで、心が軽くなります。

➂家族の協力を得るためのコミュニケーション

産後ダイエットは、ママ一人で抱え込むものではありません。

家族、特にパートナーの理解と協力は、ダイエットを成功させる上で非常に大きな力となります。

ママの心身の負担を軽減し、ダイエットに取り組む時間と心の余裕を作るためにも、積極的にコミュニケーションを取り、協力を求めましょう。

家族に協力をお願いする際は、具体的な内容を伝え、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。

お互いを尊重し、支え合うことで、家族全体の生活の質も向上します。

〇家族と協力するためのコミュニケーション術

- 産後の体の変化とダイエットの必要性を説明する: 漠然と「痩せたい」と伝えるのではなく、ホルモンバランスの変化や骨盤の歪みなど、産後の体で何が起きているのか、なぜダイエットが必要なのかを具体的に伝えましょう。

- 具体的に手伝ってほしいことを伝える: 「休む時間が欲しい」「ウォーキングに行きたいから赤ちゃんを見てほしい」「食事の準備を手伝ってほしい」など、具体的にどう協力してほしいのかを明確に伝えましょう。

- 役割分担を話し合う: 家事や育児の分担について、改めて家族会議を開き、無理のない範囲で役割を見直しましょう。

- 感謝の気持ちを伝える: 協力してくれた際には、必ず感謝の言葉を伝えましょう。感謝の気持ちは、家族の協力を継続させる原動力になります。

- 「一人で抱え込まない」という意識を持つ: 辛い時や困った時は、遠慮なく助けを求めましょう。家族はあなたの味方です。

協力してほしいことの例 | 家族にお願いする際の ポイント |

|---|---|

ウォーキングや 運動の時間 | 「〇時からの〇分間、 赤ちゃんを見てほしい」と 具体的に時間を伝える。 |

食事の準備 ・片付け | 「夕食の準備を 手伝ってほしい」 「食後の片付けを お願いしたい」など、 分担を明確にする。 |

赤ちゃんの夜間授乳 ・おむつ替え | パートナーと交代で 担当する、ミルクを 導入するなど、 負担を分散する。 |

家事全般 (掃除・洗濯など) | 「週に一度、 掃除をお願いしたい」 「洗濯物を畳んでほしい」など、 できることを具体的に依頼する。 |

ママのリラックス タイム | 「〇分だけ一人で過ごしたい」と 伝え、気分転換の時間を 確保してもらう。 |

産後ダイエットでよくある疑問を解消

母乳育児中のダイエットは危険?

「母乳育児中にダイエットをすると、母乳の質が落ちたり、赤ちゃんに影響が出たりするのでは?」と心配されるママは少なくありません。

しかし、適切な方法とペースであれば、母乳育児中でも安全にダイエットを進めることは可能です。

大切なのは、母子の健康を最優先に考え、無理のない範囲で行うことです。

急激な体重減少は、母乳の分泌量や質に影響を与える可能性がないとは言えません。

そのため、極端な食事制限や過度な運動は避け、バランスの取れた食事を心がけながら、少しずつ体重を減らしていくことが重要です。

一般的に、母乳育児中のママは、非授乳期のママよりも多くのエネルギーを消費しています。

この消費量を考慮した上で、必要な栄養素をしっかりと摂取しながら、摂取カロリーを少しずつ調整していくのが理想的です。

項目 | 母乳育児中の ダイエット注意点 | 実践ポイント |

|---|---|---|

カロリー 摂取 | 急激な カロリー制限は避ける | 現状の摂取カロリーから 200~300kcal程度の 削減を目安にする |

栄養 バランス | 特定の栄養素に 偏らない | タンパク質、ビタミン、 ミネラルを意識的に摂る。 特にカルシウム、 鉄分、葉酸は重要 |

水分補給 | 脱水症状に注意 | 母乳の分泌のためにも、 1日2リットル以上の 水分をこまめに摂る |

体重減少 のペース | 週0.5kg以上の 急激な減少は避ける | 1ヶ月で2kg程度の 緩やかな減少を目指す |

体調管理 | 無理は禁物 | 体調が優れない時や 疲労が強い時は 休息を優先する |

不安な場合は、必ず医師や助産師、管理栄養士などの専門家に相談し、個別の状況に合わせたアドバイスを受けるようにしましょう。

産後ダイエットの停滞期を乗り越える方法

産後ダイエットを順調に進めていても、ある日突然体重が減らなくなったり、むしろ増えてしまったりする「停滞期」に直面することがあります。

これは、体が現状の食事や運動に慣れてしまい、代謝が省エネモードに切り替わる「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」が働くためです。

停滞期はダイエットの成功において多くの人が経験する自然な現象であり、決して失敗ではありません。

大切なのは、この時期を理解し、適切に対処することです。

停滞期を乗り越えるためには、以下のようなアプローチが有効です。

①食事内容を見直す

ダイエット開始時と同じ食事を続けていると、体がそのカロリーに慣れてしまいます。

ダイエット開始時と同じ食事を続けていると、体がそのカロリーに慣れてしまいます。

摂取カロリーが適正か、栄養バランスが偏っていないかを見直しましょう。

特に、タンパク質の摂取量を増やし、糖質や脂質の質を見直すことが効果的です。

また、一時的に摂取カロリーを増やす「チートデイ」を設けることで、代謝を刺激し、停滞期を打破できる場合もあります。

ただし、チートデイは計画的に、頻度を少なく行うことが重要です。

➁運動内容に変化をつける

同じ運動ばかり続けていると、体はその運動に慣れてしまい、消費カロリーが減少することがあります。

運動の種類を変えたり、負荷を上げたり、時間を長くしたりして、体に新たな刺激を与えましょう。

例えば、ウォーキングのペースを上げる、軽い筋力トレーニングを取り入れる、別のエクササイズに挑戦するなどです。

➂体重以外の変化に目を向ける

体重計の数字だけに一喜一憂せず、体脂肪率、体のサイズ(ウエスト、ヒップなど)、体調の変化(疲れにくくなった、肌の調子が良いなど)にも注目しましょう。

これらは体重が停滞していても、体が確実に変化しているサインであることがあります。

④睡眠とストレス管理を徹底する

睡眠不足やストレスは、食欲を増進させるホルモン(グレリン)を増やし、代謝を低下させるホルモン(コルチゾール)を分泌させる原因となります。

質の良い睡眠を確保し、ストレスを上手に解消することは、停滞期を乗り越える上で非常に重要です。

停滞期は、体が次のステップに進むための準備期間だと捉え、焦らず、根気強く続けることが成功への鍵となります。

リバウンドしないための継続のヒント

せっかく産後ダイエットで目標を達成しても、その後の生活で元の体重に戻ってしまう「リバウンド」は避けたいものです。

リバウンドの主な原因は、ダイエット期間中の無理な食事制限や急激な運動を、目標達成後に止めてしまうことにあります。

ダイエットは一時的なものではなく、健康的な生活習慣を身につけることだと捉え、継続できる仕組みを作ることが成功の秘訣です。

リバウンドを防ぎ、健康的な体重を維持するためのヒントをいくつかご紹介します。

①小さな目標を立て、段階的に進める

最初から大きな目標を設定するのではなく、「1日15分ウォーキングする」「毎日野菜を1品増やす」など、達成しやすい小さな目標から始めましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで自信がつき、モチベーションを維持しやすくなります。

➁食事と運動を習慣化する

ダイエットで実践した食事術や運動メニューを、日常生活の一部として無理なく取り入れることを目指しましょう。

例えば、毎日の食事で野菜を多めに摂る、エスカレーターではなく階段を使う、寝る前にストレッチをするなど、意識しなくても自然と行えるレベルまで落とし込むことが理想です。

➂体重や体の変化を記録し続ける

目標達成後も、定期的に体重や体脂肪率を測り、記録を続けることで、少しの変化にも気づき、早めに対処することができます。

また、記録はこれまでの努力の証となり、モチベーションの維持にもつながります。

④ご褒美を設定する

頑張った自分へのご褒美を設定することも、継続のモチベーションになります。

ただし、ご褒美が食べ物ばかりにならないよう、新しい服を買う、美容院に行く、マッサージを受けるなど、健康的なものを選ぶようにしましょう。

⑤家族や周囲の協力を得る

家族の理解と協力は、産後ダイエットの継続において非常に重要です。

食事の準備や育児の分担など、家族に協力を仰ぎ、ストレスなくダイエットに取り組める環境を整えましょう。

ママ一人で抱え込まず、周りを巻き込む意識を持つことが大切です。

⑥完璧主義を手放す

時には予定通りにいかない日もあるでしょう。

そんな時でも、自分を責めすぎず、「明日からまた頑張ろう」と気持ちを切り替えることが大切です。

完璧を目指すのではなく、長期的な視点で継続することに焦点を当てましょう。

リバウンドしないためには、一時的なダイエットではなく、一生続けられる健康的なライフスタイルを築くことが最も重要です。

焦らず、楽しみながら、自分と赤ちゃんの健康を育む時間と捉えましょう。

まとめ

「産後なのに痩せない…」

という悩みは、ホルモンバランスの変化や骨盤の歪み、生活習慣など、様々な要因が絡み合って生じます。

しかし、ご自身の体の状態を理解し、無理のない範囲で正しい知識に基づいた食事や運動、質の良い睡眠を取り入れることで、体は必ず変わります。

特に、バランスの取れた食事と骨盤ケア、インナーマッスルの強化は、産後の体型戻しに効果的です。

焦らず、家族の協力を得ながら、ご自身のペースで継続することが、産後ダイエット成功への鍵となるでしょう。