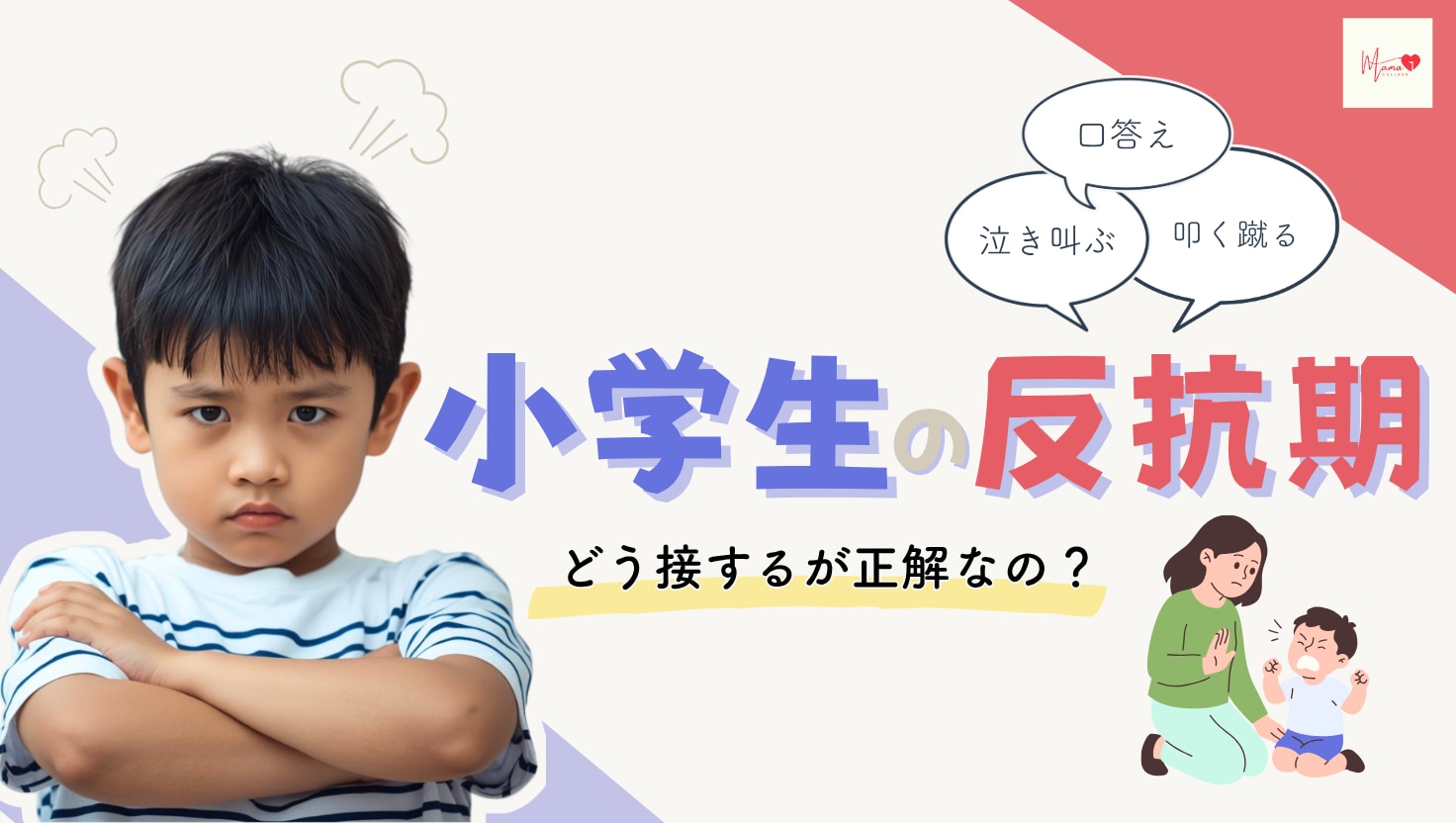

小学生の反抗期で困ったら読む!心が楽になる接し方とNG行動

小学生のお子さんの反抗期に、どう接したらいいか悩んでいませんか?

「まさかうちの子が」「なぜ急に?」と戸惑う気持ち、よく分かります。

実は、反抗期は子どもが心身ともに成長している大切な証拠なのです。

この記事では、小学生の反抗期がなぜ起こるのか、その特徴と原因を深く掘り下げ、心が楽になる具体的な接し方や、かえって逆効果になるNG行動を詳しく解説します。

親自身のストレスケアや、いざという時の相談先まで網羅しているので、お子さんとの関係を前向きに変えるヒントがきっと見つかります。

目次[非表示]

- 1.小学生の反抗期はなぜ起こる?成長の証と捉えよう

- 2.小学生の反抗期とは?特徴と原因を理解する

- 2.1.小学生の反抗期は成長のサイン

- 2.2.低学年と高学年で異なる反抗期の現れ方

- 2.3.思春期の反抗期との違い

- 3.小学生の反抗期とは?特徴と原因を理解する

- 3.1.小学生の反抗期は成長のサイン

- 3.2.低学年と高学年で異なる反抗期の現れ方

- 3.3.思春期の反抗期との違い

- 4.心が楽になる小学生の反抗期への接し方【実践編】

- 4.1.子どもの気持ちを受け止める「傾聴」の姿勢

- 4.1.1.傾聴のポイント

- 4.1.2.具体的な傾聴のフレーズ例

- 4.2.肯定的な言葉で自己肯定感を育む

- 4.2.1.肯定的な言葉のポイント

- 4.2.2.具体的な肯定的なフレーズ例

- 4.3.選択肢を与え自立を促すコミュニケーション

- 4.3.1.選択肢を与える際のポイント

- 4.4.ルールは明確にしかし柔軟に

- 4.4.1.ルール設定と運用のポイント

- 4.5.親自身の感情コントロール術

- 4.5.1.感情コントロールの具体的な方法

- 4.6.兄弟姉妹がいる場合の接し方

- 4.6.1.兄弟姉妹への接し方のポイント

- 5.小学生の反抗期でやってはいけないNG行動

- 5.1.感情的に叱りつけるのは逆効果

- 5.2.他の子どもと比較する言葉

- 5.3.無視や過度な干渉を避ける

- 5.3.1.①無視は子どもの心を孤立させる

- 5.3.2.➁過度な干渉は自立を妨げる

- 5.4.子どもの人格を否定する言動

- 6.親が知っておきたい反抗期との向き合い方と心のケア

- 6.1.反抗期はいつか終わることを知る

- 6.2.親自身のストレスを軽減する方法

- 6.3.夫婦で協力する子育てのヒント

- 7.こんな時は専門家に相談を!反抗期サポート機関

- 7.1.学校の先生やスクールカウンセラー

- 7.2.地域の相談窓口や児童相談所

- 7.3.医療機関(小児科、心療内科)

- 8.まとめ

小学生の反抗期はなぜ起こる?成長の証と捉えよう

「うちの子、反抗期かな?」と感じたとき、多くの親御さんは不安や戸惑いを覚えるかもしれません。

しかし、小学生の反抗期は、決して特別なことでも、悪いことでもありません。

むしろ、お子さんが心身ともに健やかに成長している証しであり、自立へ向かう大切なステップなのです。

この章では、小学生の反抗期がなぜ起こるのか、その背景にある子どもの成長メカニズムを理解し、前向きな視点で反抗期と向き合うための土台を築きます。

小学生の反抗期とは?特徴と原因を理解する

小学生の反抗期は、乳幼児期の「イヤイヤ期」とは異なり、より複雑な心理的・身体的変化が絡み合って現れます。

その特徴と原因を理解することで、お子さんの行動の裏にある「心の声」を読み解くヒントが見えてきます。

小学生の反抗期は成長のサイン

小学生の反抗期は、お子さんが親からの精神的な自立を試み、自分自身の「個」を確立しようとする過程で起こる自然な現象です。

具体的には、以下のような成長のサインが背景にあります。

- 自己主張の芽生えと自立心の育ち:幼い頃は親の言うことを素直に聞いていた子が、自分の意見や感情を持ち始め、「こうしたい」「これは嫌だ」と主張するようになります。これは、自己肯定感を育み、自立した人間として成長していくために不可欠なステップです。

- 身体的・精神的発達の変化:小学生期は、脳の発達が著しく、特に感情のコントロールや論理的思考を司る前頭前野が成長途上にあります。そのため、自分の感情をうまく言葉で表現できなかったり、衝動的な行動に出てしまったりすることがあります。また、高学年になると、思春期特有のホルモンバランスの変化が始まり、身体の変化への戸惑いや精神的な不安定さを感じやすくなります。

- 社会性の発達と人間関係の変化:学校生活を通して、親以外の大人や多様な友人と接する機会が増え、集団の中での自分の立ち位置や役割を意識し始めます。友達との関係がより重要になり、親よりも友達の意見を優先したり、親には見せない一面を見せるようになることも、社会性を育む上で大切な経験です。

- 複雑な感情の理解と表現の難しさ:喜びや悲しみだけでなく、怒り、不満、不安、嫉妬など、より複雑な感情を経験するようになります。しかし、これらの感情を適切に理解し、言葉で表現するスキルはまだ発達途上です。そのため、感情を爆発させたり、反抗的な態度で示したりすることが多くなります。

低学年と高学年で異なる反抗期の現れ方

小学生の反抗期は、低学年(1~3年生)と高学年(4~6年生)でその現れ方に違いが見られます。

小学生の反抗期は、低学年(1~3年生)と高学年(4~6年生)でその現れ方に違いが見られます。

お子さんの年齢に合わせた理解と対応が求められます。

特徴 | 低学年 (小学1~3年生) | 高学年 (小学4~6年生) |

|---|---|---|

主な現れ方 |

|

|

背景に ある心理 |

|

|

思春期の反抗期との違い

小学生の反抗期は、中学生以降に本格化する「思春期の反抗期」と混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

小学生の反抗期は、思春期への「準備段階」と捉えることができます。

項目 | 小学生の反抗期 | 思春期の反抗期 (中学生以降) |

|---|---|---|

時期 | 小学校入学~卒業まで | 中学校入学~高校卒業まで (個人差が大きい) |

主な原因 |

|

|

現れ方 |

|

|

親との関係 | まだ親への愛情や依存が強く、 親の関わりが不可欠 | 精神的な独立を強く求め、 親との距離を置きたがる |

小学生の反抗期は、お子さんが自分らしさを見つけ、親からの自立に向けて一歩を踏み出すための大切な時期です。

この時期を適切にサポートすることで、思春期以降の健全な成長にもつながります。

小学生の反抗期とは?特徴と原因を理解する

小学生の反抗期は、多くの場合、子どもが心身ともに成長している証です。

親にとっては戸惑いや悩みの種になりがちですが、その特徴や根本的な原因を理解することで、子どもへの向き合い方が見えてきます。

この時期の子どもは、自己主張が強くなったり、親の言うことに反発したりする行動が増えますが、これは決して悪いことではありません。

むしろ、自立への大切なステップなのです。

小学生の反抗期は成長のサイン

小学生の反抗期は、子どもが自我を確立し、自立への一歩を踏み出すための重要なプロセスです。

乳幼児期の「イヤイヤ期」とは異なり、自分の意思や考えを持ち始め、それを表現しようとする欲求が高まります。

親の指示に素直に従うのではなく、「自分で決めたい」「自分の意見を聞いてほしい」という気持ちが芽生えるため、親子の間で意見の衝突が起こりやすくなります。

この時期の子どもは、親からの心理的な離乳を進め、自分自身の価値観や世界を構築しようとします。

まだ感情のコントロールが未熟なため、反抗的な態度や言葉遣いになることもありますが、これは子どもが自分の感情や欲求と向き合い、表現する練習をしている段階だと捉えることが大切です。

低学年と高学年で異なる反抗期の現れ方

小学生の反抗期は、学年によってその現れ方や背景にある心理が大きく異なります。

子どもの発達段階に合わせた理解が求められます。

学年 | 反抗期の主な特徴 | 背景にある心理・原因 |

|---|---|---|

低学年 (1~3年生頃) |

|

|

高学年 (4~6年生頃) |

|

|

このように、低学年では感情的な反発が目立つ一方、高学年ではより心理的な距離を取ろうとする行動や、論理的な反論が見られるようになります。

思春期の反抗期との違い

小学生の反抗期は、中学生以降に本格化する「思春期の反抗期」と混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

小学生の反抗期は、主に自我の芽生えと親からの心理的離乳に焦点が当てられますが、思春期の反抗期は、それに加えて性的な成熟と自己同一性の確立が大きく関わってきます。

時期 | 小学生の反抗期 (プレ思春期) | 思春期の反抗期 (中学生以降) |

|---|---|---|

主な特徴 |

|

|

背景にあるもの |

|

|

小学生の反抗期は、思春期の反抗期への準備段階とも言えます。

この時期に親が適切に関わることで、子どもは自己肯定感を育み、健全な自立へと向かうことができます。

心が楽になる小学生の反抗期への接し方【実践編】

小学生の反抗期は、親にとって試練に感じることも少なくありません。

しかし、接し方一つで、子どもの成長を促し、親自身の心の負担も軽減できます。

ここでは、具体的な実践方法をご紹介します。

子どもの気持ちを受け止める「傾聴」の姿勢

反抗期の子どもは、自分の気持ちをうまく言葉にできなかったり、親に理解されていないと感じたりすることがあります。

そんな時こそ、親が子どもの気持ちに寄り添い、耳を傾ける「傾聴」の姿勢が大切です。

傾聴のポイント

- 話を遮らない: 子どもが話し始めたら、最後まで口を挟まずに聞きましょう。

- 共感を示す: 「そうだったんだね」「嫌だったんだね」など、子どもの感情に寄り添う言葉をかけましょう。

- 非言語コミュニケーション: 目を見て頷いたり、真剣な表情で聞いたりすることで、子どもは「聞いてもらえている」と感じます。

- アドバイスは求められるまでしない: まずは子どもの気持ちを受け止めることに徹し、解決策を急いで提示しないようにしましょう。

具体的な傾聴のフレーズ例

以下に、子どもが話しやすい雰囲気を作るための具体的なフレーズ例をまとめました。

場面 | 具体的な フレーズ例 | ポイント |

|---|---|---|

子どもが 不満を 言って いる時 | 「そうなんだ、 嫌な気持ちに なったんだね」 「何があったのか、 もっと詳しく 聞かせてくれる?」 | 感情を 受け止め、 さらに話を 引き出す |

子どもが 困って いる時 | 「それは大変だったね」 「どうしたらいいか、 一緒に考えてみようか?」 | 共感を示し、 サポートの 姿勢を見せる |

子どもが 黙り込んで いる時 | 「話したくなったら聞くよ」 「ママ(パパ)は いつも味方だよ」 | 無理強いせず、 安心感を与える |

「傾聴」を通じて、子どもは「自分は大切にされている」「理解されている」と感じ、親への信頼感を育むことができます。

肯定的な言葉で自己肯定感を育む

反抗期の子どもは、自己肯定感が揺らぎやすい時期でもあります。

反抗期の子どもは、自己肯定感が揺らぎやすい時期でもあります。

親からの肯定的な言葉は、子どもの自信を育み、健全な成長を促す上で非常に重要です。

肯定的な言葉のポイント

- 結果だけでなくプロセスを褒める: 「よく頑張ったね」「諦めずに取り組んだことが素晴らしい」など、努力や過程を具体的に認めましょう。

- 具体的な行動を褒める: 「部屋を片付けられてすごいね」ではなく、「自分で考えて、おもちゃを箱にしまえたのが素晴らしいね」のように、何が良かったのかを明確に伝えます。

- 小さなことでも見逃さない: 挨拶ができた、手伝ってくれた、など、日常のささいな良い行動にも目を向け、言葉で伝えましょう。

- 存在そのものを肯定する: 「あなたがいてくれて嬉しい」「生まれてきてくれてありがとう」といった、無条件の愛情を伝える言葉も大切です。

具体的な肯定的なフレーズ例

以下に、自己肯定感を高めるための具体的なフレーズ例をまとめました。

場面 | 具体的な フレーズ例 | ポイント |

|---|---|---|

努力した時 | 「一生懸命 取り組んでいたの、 見ていたよ。 その頑張りが 素晴らしいね」 | 結果が出なくても 努力を認める |

新しいことに 挑戦した時 | 「初めてなのに、 よく挑戦したね! その勇気がすごいよ」 | 行動そのものを 評価する |

困っている人を 助けた時 | 「〇〇ちゃん(くん)に 優しくできたね。 とても親切だね」 | 思いやりや 共感力を褒める |

日々の手伝いなど | 「お皿を運んでくれて ありがとう。助かったよ」 | 感謝の気持ちを 伝える |

親からの「承認」は、子どもが自分を肯定し、次への一歩を踏み出すための大きな力となります。

選択肢を与え自立を促すコミュニケーション

反抗期は、子どもが「自分で決めたい」という自立心が芽生える時期です。

親が一方的に指示するのではなく、選択肢を与え、自分で選ばせることで、自律性を育むことができます。

選択肢を与える際のポイント

- 実現可能な範囲で選択肢を提示:「AとB、どちらがいい?」のように、親が許容できる範囲で2~3の選択肢を与えましょう。

- 子どもの意見を尊重する姿勢:子どもが選んだ選択肢に対して、「自分でよく考えたね」「その選択もいいね」と肯定的に受け止めましょう。

- 責任感を育む:自分で選んだ結果には、良いことも悪いことも責任が伴うことを、やさしく伝えましょう。

- 小さなことから始める:服を選ぶ、今日の夕食のメニューの一部を決める、遊び方を選ぶなど、日常のささいなことから始めましょう。

「今日はどの服を着たい?」「宿題はご飯の前と後、どちらにしたい?」など、子どもに決定権を与えることで、「自分はできる」という自信と、主体的に行動する力を養うことができます。

ルールは明確にしかし柔軟に

家庭内のルールは、子どもに安心感と予測可能性を与え、社会性を育む上で不可欠です。

しかし、反抗期の子どもに対しては、ただ押し付けるのではなく、明確かつ柔軟な運用が求められます。

ルール設定と運用のポイント

- 子どもと一緒にルールを決める: 「なぜこのルールが必要なのか」を話し合い、子ども自身も納得してルール作りに参加させましょう。

- ルールは具体的に: 「早く寝る」ではなく、「夜9時にはベッドに入る」のように、誰にでもわかるように具体的に設定します。

- 理由を伝える: ルールを守る理由や、破った場合のどうなるかを冷静に説明しましょう。

- 柔軟性を持たせる: 例外や状況の変化に応じて、ルールを見直したり、一時的に緩和したりする柔軟な姿勢も大切です。

- 一貫性を持って守る: 親自身もルールを守り、一度決めたことは一貫して運用することで、子どもはルールを信頼するようになります。

ルールを通じて、子どもは自己を律する力を学び、同時に「自分の意見も聞いてもらえる」という安心感を得ることができます。

親自身の感情コントロール術

反抗期の子どもとの関わりの中で、親も感情的になることは少なくありません。

しかし、親が感情的になると、子どもも感情的になり、悪循環に陥りやすいです。

親自身の感情をコントロールすることが、冷静な対応の第一歩となります。

感情コントロールの具体的な方法

- 深呼吸をする:イライラや怒りを感じたら、まず数回深呼吸をして、心を落ち着かせましょう。

- 一時的に距離を置く:感情的になりそうな時は、「少し冷静になりたいから、後で話そうね」と伝え、その場を離れるのも有効です。

- 自分の感情を認識する:「今、自分は怒っているな」「疲れているな」と、自分の感情を客観的に捉えることで、冷静さを取り戻しやすくなります。

- 気分転換をする:趣味の時間を持つ、好きな音楽を聴く、体を動かすなど、親自身のストレス解消法を見つけましょう。

- 完璧を目指さない:親も人間です。時には失敗することもあります。完璧主義を手放し、自分を許すことも大切です。

親が感情をコントロールする姿は、子どもにとって感情との向き合い方を学ぶ良い手本となります。

兄弟姉妹がいる場合の接し方

兄弟姉妹がいる家庭では、反抗期の対応がより複雑になることがあります。

子ども一人ひとりの個性と発達段階を理解し、公平な姿勢で接することが重要です。

兄弟姉妹への接し方のポイント

- 比較しない:「お兄ちゃん(お姉ちゃん)はできたのに」「弟(妹)はもっと素直なのに」など、他の兄弟姉妹と比較する言葉は避けましょう。それぞれの良い点や努力を個別に認めます。

- 個別に向き合う時間を作る:それぞれの子どもと一対一で向き合う時間を作り、個別の悩みや気持ちを聞く機会を設けましょう。

- 役割分担を明確に:家事の手伝いなど、それぞれの年齢や能力に応じた役割を与え、責任感を育みます。

- きょうだいゲンカへの介入:基本的には子どもたち自身で解決させますが、エスカレートしそうな場合は、「どうしたら解決できると思う?」と問いかけ、解決策を一緒に考えさせるサポートに徹しましょう。

- 愛情は平等に、接し方は個別に:全ての子どもを同じように愛していることを伝えつつ、それぞれの個性やニーズに合わせた接し方を心がけましょう。

兄弟姉妹がいる場合でも、一人ひとりが「自分は大切にされている」と感じられるような接し方をすることで、家庭内の調和を保ち、健全な成長をサポートできます。

小学生の反抗期でやってはいけないNG行動

小学生の反抗期は、子どもが精神的に成長している証でもありますが、親の接し方によっては、その成長を阻害したり、親子の関係を悪化させたりする可能性があります。

小学生の反抗期は、子どもが精神的に成長している証でもありますが、親の接し方によっては、その成長を阻害したり、親子の関係を悪化させたりする可能性があります。

ここでは、反抗期の子どもに対して避けるべきNG行動について詳しく解説します。

感情的に叱りつけるのは逆効果

子どもが反抗的な態度をとった際、親も感情的になり、大声で怒鳴ったり、一方的に決めつけたりするのは避けるべきです。

感情的な叱責は、親子の信頼関係を著しく損ない、子どもに恐怖心や反発心を抱かせ、かえって反抗をエスカレートさせる原因となります。

また、子どもは自分の気持ちを表現することを諦め、心を閉ざしてしまう可能性もあります。

怒りを感じたときは、一度深呼吸をする、その場を少し離れてクールダウンするなど、親自身が感情をコントロールすることが重要です。

冷静になってから、何が問題だったのか、どうすればよかったのかを具体的に伝え、子どもの言い分にも耳を傾ける姿勢を見せましょう。

他の子どもと比較する言葉

「〇〇ちゃんはできるのに、どうしてあなたはできないの?」「お兄ちゃんはそんなことしなかった」など、他の子どもや兄弟姉妹と比較する言葉は、子どもの自己肯定感を大きく傷つけます。

子どもは劣等感を抱き、親から愛されていないと感じたり、比較対象の子どもに嫉妬心を抱いたりするようになります。

比較によって子どもを奮起させようとする意図があったとしても、その効果は一時的であり、長期的には子どもの自信を失わせ、親への不信感を募らせるだけです。

子どもの良い点や成長した部分に目を向け、過去のその子自身と比較して、具体的な行動を褒めるようにしましょう。

無視や過度な干渉を避ける

①無視は子どもの心を孤立させる

子どもが反抗的な態度をとったときに、親が無視をしたり、話しかけても返事をしなかったりする行動は、子どもに「自分は愛されていない」「見捨てられた」という強い孤独感を与えます。

子どもは親に認めてもらえないと感じ、自己肯定感を低下させ、さらに問題行動に走ることで親の注意を引こうとする悪循環に陥る可能性があります。

たとえ反抗的であっても、子どもが発するサインには耳を傾け、存在を認める姿勢が大切です。

➁過度な干渉は自立を妨げる

反抗期の子どもは、親からの自立を模索しています。

この時期に、子どもの行動を細かく監視したり、過度に口出ししたり、すべてを親が決めてしまったりする過度な干渉は、子どもの自立心や主体性を育む機会を奪ってしまいます。

子どもは自分で考え、行動する力を身につけることができず、また、親への反発心を強める原因にもなります。

子どもが自分でできることには任せて見守り、困っているときや助けを求めてきたときに手を差し伸べるなど、適切な距離感を保つことが重要です。

子ども自身の選択を尊重し、たとえ失敗してもそこから学べるようサポートする姿勢が求められます。

子どもの人格を否定する言動

「お前はダメな子だ」「どうしていつもそうなの」「生まれてこなければよかった」など、子どもの人格そのものを否定するような言葉は、絶対に言ってはいけません。

このような言葉は、子どもの心に深い傷を残し、自己肯定感を根底から破壊します。

健全な自己形成を阻害し、将来にわたって心の負担となる可能性があります。

子どもが起こした問題行動に対して叱ることは必要ですが、それはあくまで「行動」に対してであり、「人格」を否定するものではありません。

「〇〇という行動は良くなかったね」と具体的に伝え、「あなたは大切な存在だよ」というメッセージを常に伝えることが重要です。

子どもの尊厳を守り、無条件の愛情を伝えることで、子どもは安心して成長することができます。

NG行動の タイプ | 具体的な言動例 | 子どもへの悪影響 |

|---|---|---|

感情的な 叱責 | 「いい加減にしなさい!」 「何度言ったらわかるの!」 と大声で怒鳴る | 親への恐怖心 信頼関係の破壊 反発心の増大 |

他者との 比較 | 「〇〇ちゃんは ちゃんとできるのに」 「お兄ちゃんはもっと賢い」 | 劣等感 嫉妬心 自己肯定感の低下 親への不信感 |

無視 | 子どもが話しかけても 返事をしない、 存在を認めない | 孤独感 自己肯定感の低下 問題行動のエスカレート |

過度な 干渉 | 子どもの行動を 常に監視する、 すべて親が決める | 自立心の阻害 主体性の欠如 反発心の増大 |

人格否定 | 「お前はダメな子だ」 「どうしていつもそうなの」 | 心の深い傷 自己肯定感の破壊 健全な自己形成の阻害 |

親が知っておきたい反抗期との向き合い方と心のケア

反抗期はいつか終わることを知る

小学生の反抗期は、子どもが自立に向けて成長している証であり、永遠に続くものではありません。

親御さんにとっては長く辛い期間に感じられるかもしれませんが、必ず終わりが来ることを知っておくことで、精神的な負担を軽減できます。

多くの場合、小学生の反抗期は数か月から数年程度で落ち着いていく傾向にあります。

子どもの成長段階や個々の性格によって期間は異なりますが、この時期を乗り越えることで、子どもはより精神的にたくましく成長していきます。

親が焦りや不安を感じることは自然なことですが、「この時期は一時的なもの」と捉えることで、子どもへの接し方にもゆとりが生まれます。

反抗期は、親子の関係性を再構築し、子どもが自己を確立するための大切なプロセスです。

子どもが反抗的な態度をとっても、それは親への信頼があるからこそできる行動だと捉え、温かく見守る姿勢を保ちましょう。

親自身のストレスを軽減する方法

抗期の子どもとの向き合いは、親にとって大きなストレスとなることがあります。

親自身の心が疲弊してしまうと、子どもへの適切な対応が難しくなるため、親自身の心のケアが非常に重要です。

ここでは、ストレスを軽減し、心にゆとりを持つための具体的な方法をご紹介します。

ストレス軽減策 | 具体的な行動 |

|---|---|

セルフケアの 時間を確保する | 自分の好きなことや 趣味に没頭する時間を 意識的に作りましょう。 例えば、読書、散歩、 軽い運動、友人との会話など、 心身がリフレッシュできる活動を 取り入れることが大切です。 短時間でも良いので、 子どもから離れて 自分だけの時間を 持つことで、気持ちを 切り替えることができます。 |

完璧主義を 手放す | 「完璧な親でなければならない」 というプレッシャーは、 大きなストレスの原因となります。 家事や育児において、 「これで十分」と割り切る 勇気を持ちましょう。 時には手抜きをしたり、 家族や外部のサポートを 頼ったりすることも、 賢明な選択です。 |

情報収集と 学び | 反抗期に関する書籍や 信頼できるウェブサイトから 情報を得ることで、 子どもの行動を客観的に理解し、 見通しを持つことができます。 他の親の体験談を聞くことも、 自分だけではないという 安心感につながります。 地域の育児相談会や セミナーに参加するのも良いでしょう。 |

感情を吐き出す 場所を持つ | 信頼できる友人、家族、 パートナーに 自分の気持ちを話すことで、 ストレスが軽減されます。 同じような経験を持つ親と 悩みを共有する場に 参加することも、 共感を得られ、 孤立感を解消する 助けになります。 |

専門家への 相談を検討する | どうしてもストレスが 解消されない場合や、 心身に不調を感じる場合は、 迷わず専門家 (カウンセラー、 心療内科医など) に相談しましょう。 客観的な視点からの アドバイスやサポートは、 状況を打開する 大きな一歩となります。 |

夫婦で協力する子育てのヒント

小学生の反抗期を乗り越える上で、夫婦間の協力は不可欠です。

夫婦が一致団結して子どもに向き合うことで、子育ての負担が軽減されるだけでなく、子どもにとっても安心できる環境が提供されます。

以下のヒントを参考に、夫婦で協力体制を築きましょう。

- 役割分担と情報共有を徹底する家事や育児の負担を公平に分担し、どちらか一方に偏らないようにしましょう。また、子どもの日々の様子、学校での出来事、反抗期の言動など、些細なことでも積極的に共有することが大切です。これにより、お互いが子どもの状況を把握し、一貫した対応を取ることができます。

- お互いの感情をサポートし合う反抗期の子どもとの関わりで、夫婦それぞれがストレスや疲労を感じることがあります。相手の感情に寄り添い、ねぎらいの言葉をかけるなど、精神的なサポートを惜しまないようにしましょう。「いつもありがとう」「大変だったね」といった一言が、お互いの心の支えになります。

- 子どもへの対応方針を共有し、一貫性を保つ反抗期の子どもへの接し方について、夫婦間で事前に話し合い、共通のルールや方針を決めておくことが重要です。例えば、「叱る時は冷静に」「要求は一度受け止める」など、具体的な対応を決めておくと良いでしょう。夫婦間で対応が異なると、子どもは混乱し、反抗期が長引く原因にもなりかねません。

- 夫婦の時間を大切にする子育てに追われる日々の中でも、夫婦二人の時間を意識的に作りましょう。短い時間でも良いので、夫婦で会話を楽しんだり、一緒にリラックスしたりする時間を持つことで、お互いの絆を深め、子育ての活力を養うことができます。これは、子どもにとっても夫婦仲の良い姿を見せる良い機会となります。

こんな時は専門家に相談を!反抗期サポート機関

小学生の反抗期は多くの家庭で経験することですが、時には親御さんだけでは抱えきれないほど、子どもの言動がエスカレートしたり、心身に不調が見られたり、親自身のストレスが限界に達したりする場合があります。

そのような時は、決して一人で抱え込まず、専門機関のサポートを積極的に利用することを検討しましょう。

適切なアドバイスや支援を受けることで、親子関係の改善だけでなく、親御さん自身の心の負担も大きく軽減されます。

学校の先生やスクールカウンセラー

子どもが毎日通う学校は、反抗期のサインを見つける最初の場所であり、最も身近な相談先の一つです。

学校の先生やスクールカウンセラーは、家庭とは異なる子どもの一面を把握しているため、多角的な視点から状況を理解し、適切なアドバイスを提供してくれます。

相談先 | 期待できる サポート内容 | こんな時に相談を |

|---|---|---|

担任の先生 |

|

|

スクール カウンセラー |

|

|

学校の先生やスクールカウンセラーは、子どもの日常生活における変化を早期に察知し、家庭と連携しながらサポートする重要な役割を担っています。

まずは気軽に相談してみることから始めましょう。

地域の相談窓口や児童相談所

学校以外の場所で、より専門的な、あるいは家庭全体に関わる包括的なサポートを求める場合は、地域の相談窓口や児童相談所が頼りになります。

これらの機関は、子育てに関する幅広い悩みを受け止め、適切な支援へと繋ぐ役割を担っています。

相談先 | 期待できるサポート内容 | こんな時に相談を |

|---|---|---|

子育て支援センター 保健センター 教育センターなど |

|

|

児童相談所 |

|

|

地域の相談窓口は、気軽に利用できる身近な存在であり、児童相談所はより専門的かつ包括的な支援が必要な場合に頼りになる機関です。

匿名での相談も可能な場合が多いので、まずは電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。

医療機関(小児科、心療内科)

反抗期が原因で子どもの心身に具体的な不調が現れたり、発達に関する懸念がある場合は、医療機関への相談が不可欠です。

専門医による診断と治療は、子どもの健やかな成長をサポートするために非常に重要です。

相談先 | 期待できるサポート内容 | こんな時に相談を |

|---|---|---|

小児科 |

|

|

心療内科 児童精神科 |

|

|

子どもの心身の健康は、反抗期を乗り越える上で最も大切な基盤です。

もし少しでも心配な症状が見られたら、ためらわずに専門の医療機関を受診し、適切な診断とサポートを受けることが、子どもの健やかな成長と親子の良好な関係を築くための第一歩となります。

まとめ

小学生の反抗期は、お子さんが自立へ向かう大切な成長の証です。

この時期を円滑に乗り越えるためには、子どもの気持ちに寄り添い、傾聴する姿勢が最も重要となります。

肯定的な言葉で自己肯定感を育み、選択肢を与えて自立を促す接し方を心がけましょう。

感情的な叱責や他の子どもとの比較は逆効果です。

親自身の心のケアも忘れず、ストレスを溜めない工夫も大切です。

反抗期は一時的なものであり、必ず終わりが来ます。

もし困難を感じたら、学校の先生や地域の相談窓口、児童相談所など、専門機関のサポートを積極的に活用し、お子さんの成長を温かく見守りましょう。