子どもが卵アレルギーでも安心!献立・外食の乗り切り術と誤食対策

「子どもが卵アレルギー」と診断され、毎日の献立や外食、もしもの時の対策に不安を感じていませんか?

このページでは、卵アレルギーのお子さんを持つ親御さんの悩みを解消するため、卵不使用の献立アイデア、外食時の安心な店選びのコツ、万が一の誤食対策まで、実践的な情報を提供します。

適切な知識と工夫があれば、卵アレルギーのお子さんでも安心して豊かな食生活を送ることができ、家族みんなで食事の時間を楽しめます。

成長とともに改善する可能性も高い卵アレルギーとの上手な付き合い方を、ぜひ見つけてください。

目次[非表示]

- 1.はじめに 子どもの卵アレルギーで悩む方へ

- 2.卵アレルギーでも安心 毎日の献立を乗り切るコツ

- 2.1.〇卵不使用の代替品を上手に活用しよう

- 2.1.1.①卵の代わりになる食材と使い方

- 2.1.2.➁市販の卵不使用食品リスト

- 2.2.〇卵アレルギー対応レシピのアイデア集

- 2.2.1.①主食 おかずのバリエーション

- 2.2.2.➁おやつ デザートも楽しめる

- 2.3.〇栄養バランスを考えた献立のポイント

- 3.外食も怖くない 子どもの卵アレルギー対応レストラン選び

- 3.1.〇外食時の情報収集と確認の仕方

- 3.1.1.①来店前の情報収集

- 3.1.2.➁予約・入店時の確認

- 3.2.〇アレルギー表示の見方と注意点

- 3.2.1.①特定原材料7品目と表示義務

- 3.2.2.➁コンタミネーション(意図しない混入)への注意

- 3.3.➂卵アレルギー対応を謳うチェーン店やお店の例

- 4.もしもの時のために 卵アレルギーの誤食対策と対処法

- 4.1.〇誤食を防ぐための日常の工夫

- 4.1.1.①家庭での調理・保管の注意点

- 4.1.2.➁保育園 幼稚園 学校との連携

- 4.2.〇誤って食べてしまった場合の初期対応

- 4.3.〇アナフィラキシーショックへの備えとエピペンの使い方

- 4.3.1.①アナフィラキシーショックとは

- 4.3.2.➁エピペン(アドレナリン自己注射薬)とは

- 4.3.3.➂エピペンの使い方と注意点

- 5.子どもの卵アレルギーに関するよくある疑問と安心情報

- 5.1.〇卵アレルギーの検査と診断の進め方

- 5.2.〇卵アレルギーと予防接種の関係

- 5.3.〇経口免疫療法とは?最新の治療法

- 5.3.1.①経口免疫療法の目的と進め方

- 5.3.2.➁治療の対象となる子ども

- 5.3.3.➂治療のリスクとメリット

- 6.まとめ

はじめに 子どもの卵アレルギーで悩む方へ

「うちの子、卵アレルギーって言われたけど、これからどうすればいいの?」

「毎日のお料理や外食はどうなるんだろう?」

お子さんが卵アレルギーと診断されたとき、多くの親御さんがそうした不安や悩みを抱えることでしょう。

卵はパンや麺類、お菓子、加工食品など、私たちの食生活に深く浸透している食材だからこそ、その影響は大きく感じられるかもしれません。

しかし、ご安心ください。卵アレルギーは、適切な知識と対策があれば、お子さんが健やかに成長し、充実した食生活を送るためのサポートが可能です。

この章では、まず子どもの卵アレルギーの基本的な情報から、その特徴、そして多くの親御さんが気になる「治る可能性」について詳しく解説します。

正しい知識を身につけることが、お子さんの卵アレルギーと上手に付き合っていくための第一歩となります。

〇子どもの卵アレルギーとは 症状と特徴

子どもの卵アレルギーは、卵に含まれる特定のタンパク質に対して、体の免疫システムが過剰に反応することで様々な症状を引き起こす食物アレルギーの一種です。

特に乳幼児期に発症することが多く、初めて卵を食べた時や、少量の卵を含む食品を摂取した際に症状が現れることがあります。

主な症状は、摂取後数分から2時間以内に現れる「即時型アレルギー反応」が一般的です。

症状の現れ方や重症度は個人差が大きく、軽いものから命に関わる重篤なものまで様々です。

症状の種類 | 具体的な症状の例 |

|---|---|

皮膚症状 | ・じんましん ・皮膚の赤み ・かゆみ ・湿疹の悪化 ・まぶたや唇の腫れ |

消化器症状 | ・嘔吐 ・下痢 ・腹痛 ・口の周りの違和感 |

呼吸器症状 | ・咳 ・ぜんめい (ゼーゼー、ヒューヒュー) ・息苦しさ ・鼻水 ・くしゃみ |

全身症状 | ・ぐったりする ・意識がもうろうとする ・血圧低下 (アナフィラキシーショックの可能性) |

卵アレルギーの大きな特徴の一つに、加熱の有無によって症状の出方が異なる場合があります。

例えば、十分に加熱された卵(固ゆで卵など)は食べられるけれど、半熟卵や生卵(卵白)は症状が出る、というお子さんも少なくありません。

これは、卵のタンパク質が加熱によって変性し、アレルギー反応を起こしにくくなるためと考えられています。

また、卵アレルギーの原因となる主なタンパク質は、卵白に含まれる「オボムコイド」や「オボアルブミン」などです。

特にオボムコイドは熱に強く、加熱してもアレルギーを起こしやすい性質があります。

そのため、医師の指示のもと、お子さんのアレルギーの原因となっているタンパク質や加熱卵への反応を確認することが重要です。

〇卵アレルギーは成長とともに治る?

お子さんが卵アレルギーと診断された際、多くの親御さんが抱く疑問の一つが「このアレルギーは一生続くのか」ということでしょう。

結論から言うと、子どもの卵アレルギーの多くは、成長とともに自然に治る(耐性を獲得する)可能性があります。

乳幼児期に発症した卵アレルギーは、お子さんの免疫システムが成熟するにつれて、卵に対する過敏な反応が落ち着き、やがて食べられるようになるケースが非常に多いことが知られています。

特に、卵白の主要なアレルゲンであるオボムコイドに対するアレルギーが陽性であっても、年齢が上がるにつれて食べられるようになる確率は高まります。

ただし、治る時期やその確率は個人差が大きく、一概に「何歳までに治る」とは断言できません。また、自己判断で卵の摂取を再開することは大変危険です。

卵アレルギーが治ったかどうかを確認するためには、必ず専門の医師の指導のもと、慎重に「経口負荷試験」を行う必要があります。

経口負荷試験とは、医療機関で医師の管理下のもと、少量ずつ卵を摂取し、アレルギー反応が出ないかを確認する検査です。

この試験によって、お子さんが安全に卵を食べられるようになったか、あるいはどの程度の量なら食べられるかなどを正確に判断することができます。

焦らず、医師と密に連携を取りながら、お子さんのアレルギーの状態を定期的に確認していくことが大切です。

卵アレルギーでも安心 毎日の献立を乗り切るコツ

子どもの卵アレルギーが判明すると、毎日の食事作りが大きな悩みの種になるかもしれません。

子どもの卵アレルギーが判明すると、毎日の食事作りが大きな悩みの種になるかもしれません。

しかし、今は卵を使わないでも美味しく、栄養バランスの取れた食事を作るための様々な方法があります。

この章では、卵不使用の献立を乗り切るための具体的なアイデアと、栄養面でのポイントをご紹介します。

〇卵不使用の代替品を上手に活用しよう

卵は料理において、つなぎ、膨らませる、色付け、コク出しなど、多様な役割を果たします。

これらの機能を他の食材で補うことが、卵アレルギー対応の食事作りの鍵となります。

上手に代替品を活用することで、料理のバリエーションがぐっと広がります。

①卵の代わりになる食材と使い方

卵の代わりとして使える食材は多岐にわたります。

それぞれの食材が持つ特性を理解し、料理に合わせて使い分けることが大切です。

代替食材 | 主な用途・特徴 | 使用のポイント |

|---|---|---|

豆腐 | ・つなぎ ・ふわふわ感 ・しっとり感 | ハンバーグや つくねのつなぎ、 オムレツ風、 スクランブルエッグ風に。 水切りして使用すると 風味や食感が良くなります。 |

片栗粉 米粉 小麦粉 | ・つなぎ ・とろみ付け | 揚げ物の衣、 お好み焼きや パンケーキのつなぎに。 卵の代わりに 粉類を増やすことで、 まとまりやすくなります。 |

長芋 山芋 | ・つなぎ ・ふわふわ感 | お好み焼き、たこ焼き、 グラタンなどに。 すりおろして使うと 粘り気が出て、 卵の役割を果たします。 |

アボカド | ・コク出し ・クリーミーさ | マヨネーズの代替、 タルタルソース風に。 潰して使うことで、 卵黄のような濃厚さを 加えることができます。 |

かぼちゃ にんじん | ・色付け ・甘み | 卵焼き風や プリン風の色付けに。 ペースト状にして混ぜ込むと、 自然な色と甘みが加わります。 |

市販の 卵代替品 | 卵の代用全般 (炒め物、お菓子など) | 製品の指示に従って使用。 スクランブルエッグや オムレツなど、 卵そのものの食感を 再現したい場合に便利です。 |

これらの代替品を上手に組み合わせることで、卵を使わなくても様々な料理が楽しめることを実感できるでしょう。

➁市販の卵不使用食品リスト

近年では、アレルギー対応のニーズが高まり、スーパーマーケットなどで「卵不使用」と明記された食品が数多く流通しています。これらを活用することで、日々の食事準備の負担を減らすことができます。

例えば、以下のような食品があります。

- パン類:食パン、菓子パン(一部)

- 麺類:うどん、そば、パスタ(一部)

- 加工肉製品:ソーセージ、ハム、ちくわ、かまぼこ(一部)

- 調味料:マヨネーズタイプ調味料、ドレッシング

- 菓子類:クッキー、ケーキミックス、チョコレート、アイスクリーム(一部)

これらの市販品を利用する際は、購入時に必ず食品のアレルギー表示を確認するようにしましょう。

特定原材料7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)はもちろん、特定原材料に準ずるもの(21品目)についても注意深くチェックすることが大切です。

〇卵アレルギー対応レシピのアイデア集

卵アレルギーがあっても、毎日の献立が単調になる必要はありません。

工夫次第で、主食からおかず、おやつまで、バラエティ豊かな食事を楽しむことができます。

ここでは、具体的なレシピのアイデアをご紹介します。

①主食 おかずのバリエーション

日々の食事の基本となる主食とおかずは、卵を使わない工夫で美味しく作れます。

- 主食:白米、玄米、炊き込みご飯、卵不使用の米粉パンや小麦粉パン、卵不使用のうどん、そば、パスタ、ラーメンなど。

- おかず:

- 肉料理:鶏肉の唐揚げ、豚肉の生姜焼き、豆腐や片栗粉でつなぎを使ったハンバーグ、鶏むね肉のソテー、肉じゃが。

- 魚料理:焼き魚、煮魚、米粉や小麦粉を衣にした魚のフライやムニエル。

- 野菜料理:野菜炒め、煮物、和え物、サラダ。

- 豆・豆腐料理:麻婆豆腐、厚揚げの煮物、高野豆腐の煮物、豆腐ハンバーグ。

卵を使わないからこそ、素材本来の味や食感を楽しめる料理も多くあります。和食、洋食、中華など、様々なジャンルの料理に挑戦してみましょう。

➁おやつ デザートも楽しめる

子どもにとって楽しみなおやつやデザートも、卵不使用で美味しく作ることができます。手作りと市販品を上手に組み合わせましょう。

- 手作りおやつ:米粉の蒸しパン、豆腐ドーナツ、米粉クッキー、ゼリー、寒天、フルーツポンチ、スイートポテト。

- 市販のおやつ:卵不使用のビスケット、米菓、フルーツゼリー、一部のアイスクリームなど。

手作りおやつは材料を自分で選べるため、アレルギー対応の安心感が大きいというメリットがあります。

親子で一緒に作って楽しむのも良いでしょう。

〇栄養バランスを考えた献立のポイント

卵は良質なタンパク質やビタミン、ミネラルを豊富に含む食材です。卵を除いた食事でも、成長期の子どもに必要な栄養をしっかり摂ることが重要です。

卵が担っていた栄養素は、他の食材で補うことができます。

- タンパク質:肉類(鶏肉、豚肉、牛肉)、魚介類、大豆製品(豆腐、納豆、きな粉)、豆類。

- ビタミンA、D、E、B群:緑黄色野菜、魚(特に青魚)、きのこ類、ナッツ類、海藻類。

- 鉄分、亜鉛:赤身肉、レバー、魚介類、ほうれん草、小松菜などの緑黄色野菜。

献立を考える際は、「主食」「主菜」「副菜」「汁物」を基本に、様々な食材を組み合わせることを意識しましょう。

例えば、タンパク質源として肉、魚、大豆製品を日替わりで取り入れたり、野菜は彩り豊かに数種類使うことで、自然と多様な栄養素を摂取できます。

多様な食材を組み合わせ、彩り豊かで飽きない献立を心がけることが、子どもの健やかな成長を支える上で非常に重要です。

もし栄養面で不安を感じる場合は、小児科医や管理栄養士に相談し、専門的なアドバイスを受けることも検討しましょう。

外食も怖くない 子どもの卵アレルギー対応レストラン選び

子どもの卵アレルギーがあると、外食はハードルが高いと感じるかもしれません。

しかし、適切な準備と情報収集を行うことで、外食も十分に楽しむことができます。

ここでは、外食時の情報収集からお店選び、そして注意点までを詳しく解説します。

〇外食時の情報収集と確認の仕方

外食で卵アレルギーのお子さんが安全に食事をするためには、事前の情報収集とお店への確認が最も重要です。

行き当たりばったりではなく、計画的に行動しましょう。

①来店前の情報収集

まずは、行きたいお店のウェブサイトやSNSを確認しましょう。

多くのお店では、アレルギー情報を公開しています。

特にチェーン店は、詳細なアレルギー表をウェブサイトに掲載していることが多いです。

また、アレルギー対応を専門とするウェブサイトやアプリで、対応実績のあるお店を探すのも有効な方法です。

- お店の公式ウェブサイト:アレルギー情報、メニュー、店舗ごとの対応状況を確認。

- アレルギー情報サイト:アレルギー対応レストランの口コミや情報が集まるサイトを利用。

- SNS:お店の最新情報や、実際に利用した人の体験談を参考にする。

➁予約・入店時の確認

お店が決まったら、来店前には必ず電話で問い合わせをしましょう。

予約時にアレルギーがあることを伝え、具体的なメニューや調理法について確認することが大切です。

- アレルギーがあることの伝達:「卵アレルギーの子どもがいます」と明確に伝える。

- メニューの確認:卵を使用していないメニューや、卵を除去できるメニューがあるか。

- 調理方法の確認:

- 同じ調理器具や油を使用しているか(コンタミネーションのリスク)。

- 卵不使用の専用調理器具や調理スペースがあるか。

- ドレッシングやソース、隠し味に卵が含まれていないか。

- 店員との情報共有:入店時にも、改めてアレルギーがあることを伝え、注文時に最終確認を行う。口頭でのやり取りだけでなく、可能であればアレルギー情報を記載したメモなどを提示すると、より正確に伝わります。

少しでも不安を感じる場合は、無理に利用しないという選択も重要です。子どもの安全を最優先しましょう。

〇アレルギー表示の見方と注意点

外食時に提供されるメニューのアレルギー表示は、安全な食事を選ぶ上で非常に重要な情報源です。表示のルールを理解し、注意すべき点を知っておきましょう。

①特定原材料7品目と表示義務

日本では、食物アレルギーを引き起こす可能性が高いとされる「特定原材料」7品目について、食品表示法で表示が義務付けられています。

卵はその7品目の一つです。

- 特定原材料7品目:えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生

これらの食材が含まれる場合は、原則として表示が義務付けられています。

メニュー表やウェブサイトで、アレルギー表示がされているかを確認しましょう。

➁コンタミネーション(意図しない混入)への注意

アレルギー表示で特に注意が必要なのが、コンタミネーション(意図しない混入)に関する注意喚起です。

「本製品の製造ラインでは、卵を含む製品を製造しています」

「同じ調理場で卵を使用しています」

といった表示は、アレルギー物質が微量に混入する可能性があることを示しています。

これらの表示がある場合、完全に卵を除去することは難しく、重度のアレルギーを持つお子さんにはリスクとなる可能性があります。

コンタミネーションのリスクをどこまで許容できるかは、お子さんのアレルギーの程度によって異なりますので、医師と相談して判断することが大切です。

表示がない場合でも、油断は禁物です。

必ず店員に直接確認し、不安な点は解消するようにしましょう。

➂卵アレルギー対応を謳うチェーン店やお店の例

近年、多くの子どもたちが利用するチェーン店を中心に、アレルギー対応が進んでいます。

近年、多くの子どもたちが利用するチェーン店を中心に、アレルギー対応が進んでいます。

ウェブサイトで詳細なアレルギー情報を公開したり、特定のアレルゲンを除去したメニューを提供したりするお店が増えています。

以下に、卵アレルギー対応に力を入れている代表的なチェーン店の例を挙げますが、情報が変更される可能性があるため、必ず最新の情報を公式ウェブサイトや店舗で確認してください。

チェーン店名 | 主なアレルギー対応の特徴 | 補足・注意点 |

|---|---|---|

ファミリーレストラン 例: ガスト サイゼリヤ ココス | ウェブサイトで 詳細なアレルギー情報を公開。 アレルギー表や アレルゲン検索 ツールを提供。 一部店舗では、 アレルゲン特定メニューの提供。 | 店舗によって 対応状況が 異なる場合が あるため、 来店前の確認が必須。 コンタミネーションの リスクも考慮。 |

ファストフード 例: マクドナルド モスバーガー | 公式ウェブサイトに 詳細なアレルギー情報を掲載。 原材料やアレルゲン情報が 細かく表示されている。 | 揚げ物など、 共通の調理器具を 使用するメニューは コンタミネーションの リスクがある。 メニュー内容の 変更も頻繁なため、 常に最新情報を確認。 |

回転寿司 例: くら寿司 スシロー はま寿司 | 特定原材料7品目不使用のメニュー (うどん、サイドメニューなど) を提供。 アレルギー表示が明確。 | 醤油やガリ、 デザートなどにも 卵が含まれる場合があるため、 全体のアレルギー表示を確認。 |

パン・ベーカリー 例: リトルマーメイド ポンパドウル | アレルギー対応パン (卵・乳不使用など)を 製造・販売している店舗がある。 | 同じ工房で 卵を使用しているパンを 製造している場合が多く、 コンタミネーションの リスクが高い。 個包装されているか なども確認。 |

これらの店舗以外にも、個人の飲食店やカフェの中には、アレルギー対応に非常に熱心なところもあります

。アレルギー対応専門のレストランガイドやSNSのコミュニティで情報を収集するのも良い方法です。

最終的には、お店のスタッフと直接コミュニケーションを取り、不安を解消することが最も重要です。

もしもの時のために 卵アレルギーの誤食対策と対処法

子どもが卵アレルギーの場合、どれだけ注意していても、残念ながら誤って卵を含む食品を食べてしまう「誤食」のリスクはゼロではありません。

しかし、万が一の事態に備え、正しい知識と準備をしておくことで、冷静に対処し、子どもの安全を守ることができます。

この章では、誤食を未然に防ぐための日常的な工夫から、実際に誤食が起こってしまった場合の初期対応、そして重篤な症状であるアナフィラキシーショックへの備えとエピペンの使い方について詳しく解説します。

〇誤食を防ぐための日常の工夫

誤食は、家庭内だけでなく、保育園や幼稚園、学校、外食先など、様々な場所で起こりえます。

日頃から意識的に対策を講じることが、子どもの安全を守る上で非常に重要です。

①家庭での調理・保管の注意点

家庭内での誤食を防ぐためには、調理から保管に至るまで、細心の注意を払う必要があります。

特に、家族の中に卵アレルギーでない人がいる場合は、交差汚染(コンタミネーション)のリスクが高まります。

対策項目 | 具体的な注意点 |

|---|---|

調理器具の 使い分け | 卵を含む料理と卵不使用の料理で、 まな板、包丁、菜箸、ボウルなどの 調理器具を使い分けましょう。 色分けするなどして 視覚的に区別できるとより安全です。 |

調理スペースの 確保 | 調理台は使用前にきれいに拭き、 卵アレルギー対応食を調理する際は、 卵を含む食材から離れた場所や 時間帯を選びましょう。 |

食器の管理 | 卵を含む料理に使った食器は、 アレルギー対応食の食器とは別に洗うか、 十分に洗浄・消毒しましょう。 食洗器を使用する場合は、 残渣が残らないように注意が必要です。 |

食品の保管 | 卵を含む食品と卵不使用の食品は、 冷蔵庫や棚の中で明確に区別して保管しましょう。 専用の容器に入れたり、 アレルギー対応であることを 示すラベルを貼ったりすると誤食を防げます。 |

手洗い・ 衛生管理 | 卵に触れた後は、 調理者も食事をする人も、 必ず石鹸で手を洗いましょう。 子どもの手や口の周りも清潔に保つことが大切です。 |

市販品の 確認 | 購入する市販品は、 必ず原材料表示を毎回確認しましょう。 同じ製品でも、 製造時期によって原材料が変更されることがあります。 |

➁保育園 幼稚園 学校との連携

家庭外での誤食を防ぐためには、預け先との密な連携が不可欠です。

子どもの安全を守るための具体的な対策を、事前にしっかりと話し合い、書面で確認することが重要です。

連携項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

アレルギー 情報の共有 | 入園・入学時に、 子どもの卵アレルギーの診断書、 具体的な症状、摂取可能な食品、 緊急時の対応方法などを 詳細に伝達しましょう。 定期的な面談や 連絡帳での情報共有も 欠かせません。 |

給食・ お弁当の対応 | 給食の場合は、 除去食や代替食の提供体制、 調理過程での 交差汚染対策について 確認しましょう。 お弁当持参の場合は、 園・学校の方針に従い、 安全な食材と調理法を徹底します。 |

教職員への 周知 | 担任の先生だけでなく、 給食担当者や他の教職員にも アレルギー情報を 周知してもらいましょう。 緊急時の対応を共有し、 エピペンなどの 使用方法についても 理解を深めてもらうことが重要です。 |

緊急連絡体制の 確立 | 万が一誤食があった場合の 連絡先、連絡手順、 医療機関への搬送方法などを 事前に取り決め、 書面で共有しましょう。 |

イベント時の 対応 | 遠足、運動会、誕生日会などのイベント時にも、 特別な食事やアレルギー対応が 必要になることを事前に伝え、 具体的な対策を協議しましょう。 |

アレルギー対応 マニュアル | 園や学校にアレルギー対応 マニュアルがあるか確認し、 内容を理解しておくことも大切です。 |

〇誤って食べてしまった場合の初期対応

どれだけ注意していても、誤食が起こってしまう可能性はあります。

万が一の際に慌てず、適切な初期対応をすることが、症状の悪化を防ぐために非常に重要です。

誤食に気づいた、または疑われる場合は、以下の手順で冷静に対応しましょう。

- 落ち着いて子どもの状態を観察する:まず、落ち着いて子どもの様子を観察し、どのような症状が出ているかを確認します。口の周りの赤み、じんましん、かゆみ、咳、嘔吐、下痢、顔色が悪くなる、ぐったりするなど、様々な症状が考えられます。特に、呼吸が苦しそう、意識が朦朧としている、全身にじんましんが広がっているなどの重篤な症状がないか注意深く観察してください。

- 摂取量を把握する: もし可能であれば、どのくらいの量を食べたのか、いつ食べたのかを確認します。少量でも重篤な症状が出る場合があるため、量に関わらず注意が必要です。

- 口に残っているものを取り除く: まだ口の中に卵を含む食品が残っている場合は、吐き出させるか、ティッシュなどで取り除きます。

- 医療機関に連絡・受診する: 症状が軽度であっても、必ずかかりつけの医師やアレルギー専門医に連絡し、指示を仰ぎましょう。症状が進行する可能性があるため、自己判断で様子を見るのは危険です。呼吸困難、意識障害、全身のじんましん、嘔吐を繰り返すなど、重篤な症状が見られる場合は、迷わず救急車(119番)を呼びましょう。

- 食べたものを特定する: 食べたもののパッケージや残っている食品があれば、医療機関に持参できるよう準備しておくと、診断や今後の対策に役立ちます。

〇アナフィラキシーショックへの備えとエピペンの使い方

アナフィラキシーショックは、アレルギー反応の中でも特に重篤で、命に関わる可能性のある全身性の急性アレルギー反応です。

卵アレルギーの子どもを持つ親は、アナフィラキシーの症状を理解し、緊急時の対処法、特にエピペンの正しい使い方を習得しておくことが極めて重要です。

①アナフィラキシーショックとは

アナフィラキシーは、短時間のうちに複数の臓器(皮膚、呼吸器、消化器、循環器など)に症状が広がり、血圧低下や意識障害を引き起こすことがあります。

呼吸困難、喘鳴、全身のじんましん、顔面蒼白、意識消失などが主な症状です。このような症状が見られた場合は、一刻も早い対応が必要です。

➁エピペン(アドレナリン自己注射薬)とは

エピペンは、アナフィラキシーショックが起きた際に、一時的に症状を和らげるための自己注射薬です。

医師の処方箋が必要で、アレルギー専門医から処方され、使用方法の指導を受けます。

エピペンはあくまで応急処置であり、使用後も速やかに医療機関を受診する必要があります。

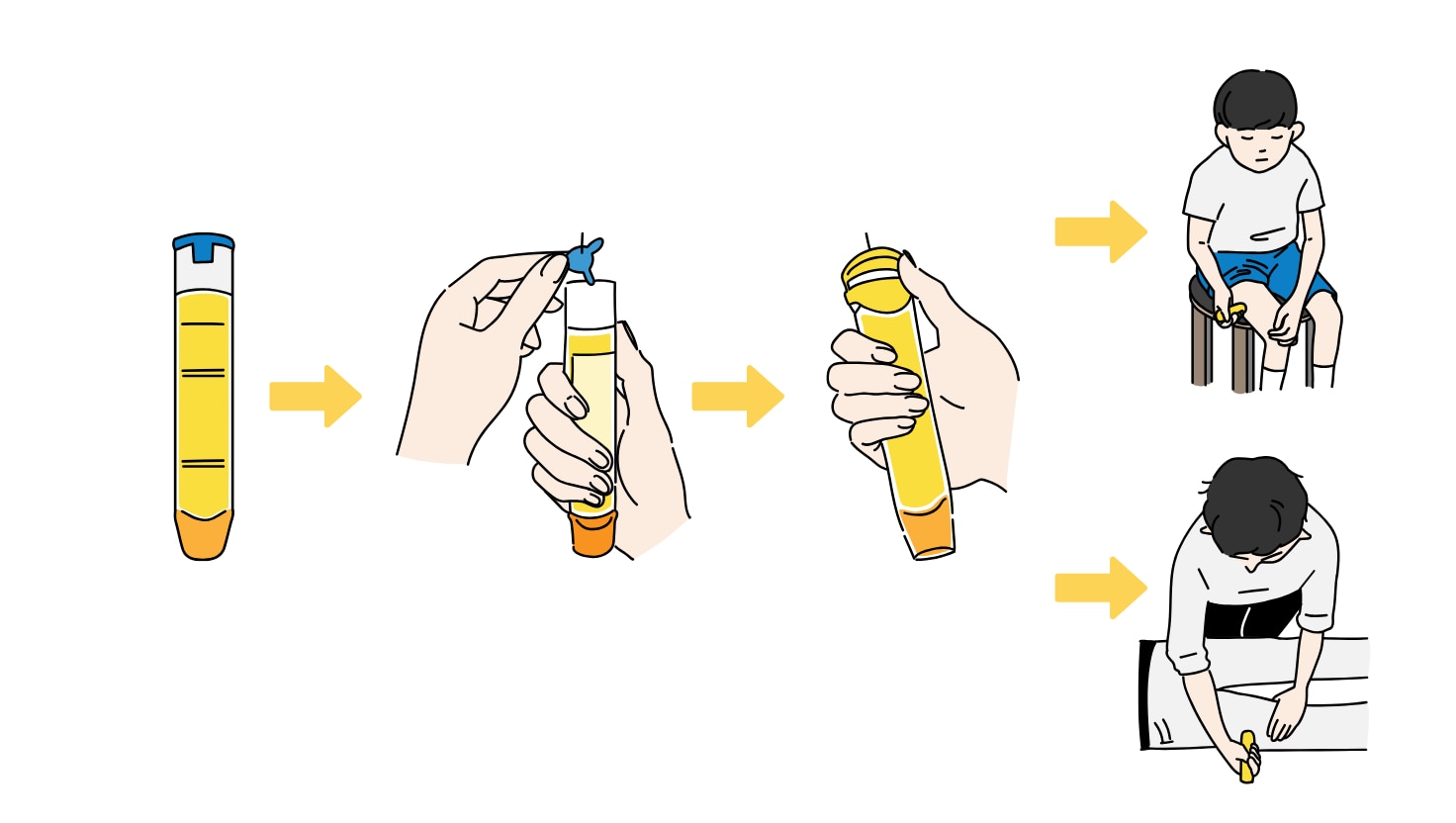

➂エピペンの使い方と注意点

エピペンを処方されている場合は、常に携帯し、いざという時にためらわずに使用できるよう、家族や関係者全員が使い方を熟知しておくことが大切です。

エピペンを処方されている場合は、常に携帯し、いざという時にためらわずに使用できるよう、家族や関係者全員が使い方を熟知しておくことが大切です。

練習用トレーナーを使って、定期的に使用手順を確認しましょう。

ステップ | 具体的な手順と注意点 |

|---|---|

1.エピペンを 取り出す | キャップを外し、 エピペン本体をしっかり握ります。 誤って指を注射針の先に 置かないように注意しましょう。 |

2.注射部位を 確認する | 太ももの外側、 服の上からでも注射できます。 骨や血管、神経を避けるため、 必ず太ももの外側を選びます。 |

3.注射する | オレンジ色の先端を太ももの外側に強く押し当て、 「カチッ」と音がするまで押し込みます。 音がしたら、 そのまま10秒間押し続けます。 |

4.抜く・ マッサージする | 10秒経ったら、 エピペンを太ももから抜き取ります。 注射した部分を数秒間軽くマッサージすると、 薬の吸収が促進されます。 |

5.救急車を呼ぶ | エピペン使用後は、 症状が改善したように見えても、 必ず救急車(119番)を呼び、 速やかに医療機関を受診してください。 薬の効果は一時的であり、 症状が再燃する可能性があるためです。 |

6.使用済みの エピペンを保管する | 使用済みのエピペンは、 針が露出しないようにキャップを戻し、 医療機関に持参して 適切に処分してもらいましょう。 |

エピペンは使用期限がありますので、定期的に確認し、期限切れになる前に新しいものに交換してもらうようにしましょう。

また、保管は直射日光や高温多湿を避け、子どもが手の届かない場所に置くことが重要です。

子どもの卵アレルギーに関するよくある疑問と安心情報

〇卵アレルギーの検査と診断の進め方

お子さんの卵アレルギーが疑われる場合、適切な診断と管理のためには専門医による検査が不可欠です。

診断は、問診、血液検査、皮膚プリックテスト、そして最も重要な食物経口負荷試験を組み合わせて行われます。

まずは、お子さんの卵摂取時の症状や、これまでの既往歴などを詳しく医師に伝えます。

その上で、以下のような検査が行われることが一般的です。

検査の種類 | 目的と特徴 |

|---|---|

血液検査 (特異的IgE抗体検査) | 卵のタンパク質に対する 特異的IgE抗体の量を測定します。 数値が高いほど アレルギーの可能性は高まりますが、 この検査だけでアレルギーの有無や 重症度を確定することはできません。 あくまで補助的な情報として用いられます。 RAST検査やMAST検査などがこれに該当します。 |

皮膚プリックテスト | 皮膚に微量の卵エキスを垂らし、 針で軽く傷をつけて反応を観察します。 赤みや膨らみが現れると陽性で、 卵アレルギーの可能性が示唆されます。 即時型アレルギーの診断に有効ですが、 この検査も単独では確定診断には至りません。 |

食物経口 負荷試験 | アレルギーの確定診断に最も重要な検査です。 医師の管理のもと、 医療機関内で少量ずつ卵を摂取し、 症状の有無や程度を確認します。 これにより、アレルギーの有無、食べられる量、 アレルギー症状が誘発される最低量などを 正確に評価できます。 自宅での自己判断による実施は危険ですので、 必ず専門医の指導のもとで行ってください。 |

これらの検査結果を総合的に判断し、医師が最終的な診断を行います。

診断後は、お子さんのアレルギーの程度に応じた除去食の指導や、誤食時の対処法など、具体的な生活指導が行われます。

〇卵アレルギーと予防接種の関係

お子さんが卵アレルギーの場合、予防接種を受けさせても大丈夫か心配される保護者の方は少なくありません。

特に、一部のワクチンには卵成分が使用されているものがあるため、注意が必要です。

代表的なワクチンと卵アレルギーの関係は以下の通りです。

ワクチン名 | 卵成分の含有 | 卵アレルギー児への 接種の可否と注意点 |

|---|---|---|

麻しん・風しん 混合ワクチン (MRワクチン) | 製造過程で ニワトリの胚細胞が用いられますが、 ワクチン自体に含まれる 卵成分はごく微量です。 | 重度の卵アレルギーであっても、 ほとんどの場合、安全に接種できます。 ただし、接種前に 医師に卵アレルギーが あることを必ず伝え、 必要に応じて医療機関での 経過観察のもと接種を検討します。 |

インフルエンザ ワクチン | 製造過程で 鶏卵が用いられるため、 微量の卵白成分が含まれます。 | 多くの卵アレルギー児が接種可能ですが、 過去にアナフィラキシーなどの 重篤なアレルギー反応を 起こしたことがある場合は、 接種前にアレルギー専門医に相談し、 接種の必要性や方法について 検討することが推奨されます。 医療機関によっては、 卵アレルギー児向けの対応を 行っている場合もあります。 |

その他の ワクチン (DPT-IPV、 BCG、 日本脳炎など) | 通常、卵成分は 含まれていません。 | 卵アレルギーの有無にかかわらず、 通常通り接種できます。 |

重要なのは、お子さんに卵アレルギーがあることを接種前の問診で必ず医師に伝えることです。

医師は、お子さんのアレルギーの程度や既往歴を考慮し、適切な接種方法や注意点についてアドバイスしてくれます。

自己判断で接種を控えるのではなく、かかりつけ医やアレルギー専門医に相談しましょう。

〇経口免疫療法とは?最新の治療法

卵アレルギーの治療法として、アレルゲンを完全に除去する「除去食」が基本ですが、近年、「経口免疫療法」という新たな治療法が注目されています。

これは、微量のアレルゲン(卵)を少しずつ摂取していくことで、体がアレルゲンに慣れ、アレルギー反応を起こしにくくする(耐性を獲得する)ことを目指す治療法です。

①経口免疫療法の目的と進め方

経口免疫療法の主な目的は、誤って卵を食べてしまった際の重篤なアレルギー反応を防ぐこと、そして最終的には卵を安全に食べられるようになること(耐性の獲得)です。

治療は、非常に少量から卵の摂取を開始し、徐々に量を増やしていきます。

この過程は、必ずアレルギー専門医の厳重な管理のもと、医療機関で行われます。

自宅での自己判断による実施は、アナフィラキシーなどの重篤なアレルギー反応を引き起こす危険性があるため、絶対に避けてください。

➁治療の対象となる子ども

経口免疫療法は、すべての子どもに適用されるわけではありません。

一般的には、食物経口負荷試験で重篤なアレルギー反応が確認され、自然治癒が難しいと判断された子どもが対象となります。

また、お子さんの年齢、アレルギーの重症度、合併症の有無なども考慮されます。

治療の適応については、専門医が慎重に判断します。

➂治療のリスクとメリット

経口免疫療法には、以下のようなリスクとメリットがあります。

- リスク: 治療中にアレルギー症状(じんましん、腹痛、呼吸困難など)が出現する可能性があります。特に、アナフィラキシーショックのリスクもゼロではないため、エピペンの携帯や緊急時の対応準備が不可欠です。

- メリット: アレルギー反応の閾値が上がり、誤食時の重篤な症状を軽減できる可能性があります。また、最終的に卵を安全に食べられるようになれば、除去食による生活の質の制限が減り、お子さんやご家族のQOL(生活の質)が向上することが期待されます。

経口免疫療法は、最新の研究が進められている分野であり、治療法も日々進化しています。

お子さんの卵アレルギーで悩んでいる場合は、まずアレルギー専門医に相談し、お子さんに合った治療法について詳しく説明を受けることが大切です。

まとめ

子どもの卵アレルギーは、日々の食事や生活において不安を感じやすいものですが、適切な知識と工夫で安心して過ごすことができます。

卵不使用の代替品を活用した献立作りや、外食時の情報確認、そして万が一の誤食に備えた対策は、子どもの安全を守る上で非常に重要です。

また、卵アレルギーは成長とともに改善する可能性も高く、最新の治療法も進化しています。

専門家と連携し、周囲の理解を得ながら、お子さんの健やかな成長をサポートしていきましょう。