無視・仲間外れ…小学生の友達関係トラブル、親が知るべきサインと具体的な対処法

「もしかしてうちの子も?」

と感じる小学生の友達関係トラブル。

親としては、そのサインを見逃さず、どうすれば良いか悩むものです。

この記事が提供する解決策と目的

本記事は、小学生のお子さんが友達関係のトラブルに直面した際、親御さんが抱える不安を少しでも和らげ、具体的な行動へとつなげるための羅針盤となることを目指しています。

以下の目的を達成するために、詳細かつ実践的な情報を提供します。

- トラブルのサインを見逃さない

- トラブルの種類を理解する

- 具体的な対処法を学ぶ

- 未然に防ぐためのヒントを得る

- 親の不安を軽減し、自信を与えるこの記事が、お子さんの友達関係のトラブルに悩むすべての親御さんにとって、「どうすればいいか分からない」という状況から「これならできる」という希望へとつながる一助となれば幸いです。

お子さんが安心して学校生活を送り、健やかに成長していくために、一緒に最善の道を探していきましょう。

目次[非表示]

- 1.この記事が提供する解決策と目的

- 2.小学生の友達関係トラブル 親が抱える不安

- 2.1.親が抱える具体的な不安とは?

- 3.小学生の友達関係トラブル 親が気づくべきサイン

- 3.1.1.子どもの行動や態度の変化

- 3.1.1.①朝の登校を嫌がる

- 3.1.2.➁学校での出来事を話さなくなる

- 3.1.3.➂食欲不振や体調不良を訴える

- 3.1.4.④怒りっぽくなる、塞ぎ込む

- 3.1.5.⑤持ち物がなくなる、壊される

- 3.2.2.友達関係に関する言葉の変化

- 3.2.1.①特定の友達の名前を出さなくなる

- 3.2.2.➁「つまらない」「学校に行きたくない」を繰り返す

- 3.2.3.➂友達との約束を急にキャンセルするようになる

- 3.3.3.オンラインでの友達関係トラブルのサイン

- 3.3.1.①SNSやゲームでのやり取りの変化

- 3.3.2.➁ネット上での誹謗中傷や仲間外れ

- 4.小学生に多い友達関係トラブルの種類

- 4.1.1.無視や仲間外れ

- 4.2.2.意地悪や嫌がらせ

- 4.3.3.物の隠し合いや取り合い

- 4.4.4.言葉の暴力やからかい

- 4.5.5.誤解やすれ違いによるトラブル

- 5.小学生の友達関係トラブル 具体的な対処法

- 5.1.1.まずは子どもの気持ちに寄り添う

- 5.1.1.①じっくり話を聞く姿勢を持つ

- 5.1.2.➁子どもの感情を受け止める

- 5.1.3.➂安易な解決策を提示しない

- 5.2.2.学校への相談と連携

- 5.2.1.①担任の先生への連絡

- 5.2.2.➁管理職やスクールカウンセラーへの相談

- 5.2.3.➂学校との情報共有と協力体制

- 5.3.3.子ども自身が対処する力を育むサポート

- 5.3.1.①自己肯定感を高める声かけ

- 5.3.2.➁コミュニケーション能力を育む

- 5.3.3.➂気持ちの切り替え方を教える

- 5.4.4.必要に応じて外部機関の利用も検討

- 5.4.1.①地域の相談窓口や児童相談所

- 5.4.2.➁弁護士など専門家への相談

- 6.小学生の友達関係トラブルを未然に防ぐために

- 7.まとめ

小学生の友達関係トラブル 親が抱える不安

小学生のお子さんが友達関係で悩んでいるのではないか、トラブルに巻き込まれているのではないかと感じたとき、親御さんは大きな不安と戸惑いを抱えることでしょう。

学校での様子が見えにくい中で、

「もしかして、うちの子が仲間外れにされている?」

「いじめられているのではないか…」

「どう声をかけたらいいのか、何をすればいいのか分からない」

といった心配は尽きないものです。

子どもの健やかな成長を願う親にとって、友達関係のトラブルは何よりも心配な問題の一つです。

親が抱える具体的な不安とは?

小学生の友達関係のトラブルに直面したとき、親御さんが感じる不安は多岐にわたります。

以下に、多くの親御さんが共通して抱える不安をまとめました。

不安の種類 |

|---|

①子どもの状況が見えないことへの不安 ・学校での様子や友達との関係が把握しにくく、 子どもが本当に困っているのか、どの程度 深刻なのかが分からない。 |

➁トラブルの深刻化への懸念 ・無視、仲間外れ、いじめなどがエスカレートし、 不登校や心身の不調につながるのではないか という恐れ。 |

➂適切な対応が分からない不安 ・子どもにどう寄り添い、学校にどう相談し、 どんな行動を取るべきか、正しい対処法が 分からず途方に暮れてしまう。 |

④子どもの将来への影響 ・今回の経験が子どもの自己肯定感や 人間関係形成悪影響を 及ぼすのではないかという心配。 |

⑤親自身の責任感や自責の念 自分の育て方や日頃の関わり方に 問題があったのではないか、もっと早く 気づくべきだったのではないかと 自分を責めてしまう。 |

これらの不安は、決して一人で抱え込む必要はありません。

この感情は、お子さんを大切に思うがゆえの自然なものです。

小学生の友達関係トラブル 親が気づくべきサイン

小学生の子どもが友達関係でトラブルを抱えているとき、多くの場合、親に直接助けを求めることはありません。

しかし、子どもは様々な形でSOSのサインを発しています。

これらのサインに親がいち早く気づき、適切に対応することが、子どもの心の健康を守る上で非常に重要です。

1.子どもの行動や態度の変化

普段の子どもの様子と異なる行動や態度が見られる場合、それは友達関係のトラブルが原因である可能性があります。

親が日頃から子どもの様子を注意深く観察することで、早期に異変を察知できます。

①朝の登校を嫌がる

これまで当たり前のように登校していた子どもが、急に朝の登校を嫌がるようになったり、理由をつけて休もうとしたりするのは、学校に居場所がないと感じているサインかもしれません。

お腹が痛い、頭が痛いといった身体的な不調を訴えることもありますが、病院に行っても特に異常が見つからない場合は、精神的なストレスが原因である可能性が高いです。

具体的には、以下のような変化に注意しましょう。

- 登校前に腹痛や頭痛を頻繁に訴える。

- 準備が遅くなり、登校時刻ギリギリまでぐずぐずする。

- 「学校に行きたくない」「今日は休みたい」と繰り返し言う。

- 登校中、急に足が重くなったり、立ち止まったりする。

➁学校での出来事を話さなくなる

学校から帰ってきた後、学校での出来事や友達の話をしなくなったら要注意です。

以前は楽しそうに話していたのに、質問しても「別に」「何もない」と答えるようになったり、話題をそらしたりする場合、何か隠したいことや話したくないことがあるのかもしれません。

- 学校での質問に対して、曖昧な返答が増える。

- 特定の友達の名前を出すことを避けるようになる。

- 親が学校の話をしようとすると、露骨に嫌な顔をする。

- 学校の話題になると、すぐに部屋にこもるなどして会話を打ち切ろうとする。

➂食欲不振や体調不良を訴える

友達関係のストレスは、子どもの身体にも影響を及ぼすことがあります。

食欲がなくなったり、睡眠に問題が生じたり、原因不明の体調不良を訴える場合は、心に大きな負担がかかっているサインです。

- これまで好きだったものを食べなくなり、食事量が減る。

- 夜なかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目を覚ましたりする。

- 頭痛、腹痛、吐き気などを頻繁に訴えるが、病院では異常が見られない。

- 朝起きるのがつらそうに見える、顔色が悪いなど、全体的に元気がない。

④怒りっぽくなる、塞ぎ込む

感情の起伏が激しくなるのも、ストレスのサインです。

些細なことで癇癪を起こしたり、逆に理由もなく塞ぎ込んだりする場合は、内面に抱える葛藤や不安が表れていると考えられます。

- 些細なことでイライラし、家族に当たり散らすことが増える。

- 急に泣き出したり、理由もなく悲しそうな表情をしたりする。

- 部屋に閉じこもりがちになり、家族との交流を避けるようになる。

- これまで楽しんでいた遊びや習い事への興味を失い、無気力に見える。

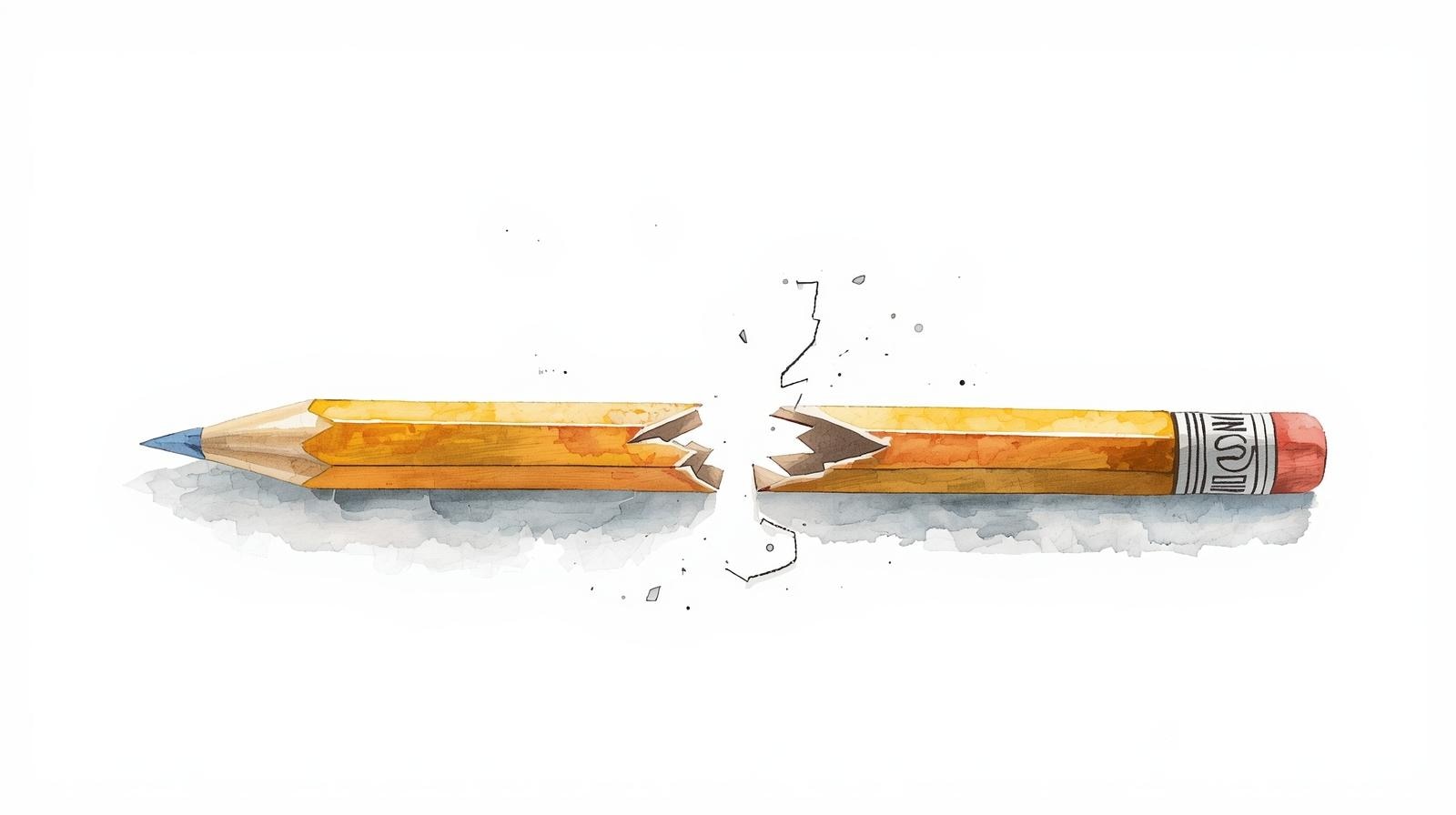

⑤持ち物がなくなる、壊される

学校に持っていく筆記用具や文房具、おもちゃなどが頻繁になくなったり、意図的に壊されたりする場合は、いじめや嫌がらせを受けている可能性が高い、直接的なサインです。

子どもが隠したがることも多いため、親が注意深く確認する必要があります。

- 新しい文房具や気に入っていた持ち物が、短期間でなくなる、または破損している。

- 持ち物に落書きをされたり、汚されたりしている痕跡がある。

- 子どもが持ち物の紛失や破損について、はっきりとした説明をしない。

- 学校から帰宅後、服が汚れていたり、体に傷やアザがあったりする。

2.友達関係に関する言葉の変化

子どもの発する言葉にも、友達関係のトラブルを示すヒントが隠されています。

特に、以前と比べて友達に関する言葉遣いや内容が変わった場合は、注意が必要です。

①特定の友達の名前を出さなくなる

以前はよく一緒に遊んでいた特定の友達の名前を、急に口にしなくなったり、その友達の話題を避けるようになったりする場合、その友達との間に何らかの問題が生じている可能性があります。

逆に、特定の友達への執着が強すぎる場合も、関係性のアンバランスさを示していることがあります。

- 「〇〇ちゃんと遊んだよ」といった報告がなくなる。

- 特定の友達について聞いても、「別に」「知らない」と答える。

- 特定の友達の話題が出ると、急に不機嫌になる。

➁「つまらない」「学校に行きたくない」を繰り返す

学校生活全般に対して「つまらない」「学校に行きたくない」といったネガティブな言葉を繰り返すようになったら、学校での人間関係に何らかの不満や困難を抱えている可能性が高いです。

特に、以前は学校を楽しみにしていた子どもがこのような発言をするようになった場合は、注意が必要です。

- 学校から帰宅後、疲れた様子で「今日はつまらなかった」と言う。

- 週末や長期休暇の終わりになると、「学校に行きたくない」と憂鬱そうにする。

- 友達との遊びの誘いにも、「つまらないから行かない」と断るようになる。

➂友達との約束を急にキャンセルするようになる

友達との遊びの約束を楽しみにしていた子どもが、直前になって急にキャンセルしたり、誘われても行きたがらなくなったりする場合、友達との関係にストレスを感じ、関わりを避けたいと思っているサインかもしれません。

約束をキャンセルする理由が曖昧な場合も注意が必要です。

- 友達からの誘いの電話やメッセージを無視するようになる。

- 「やっぱり行きたくない」と、遊びの約束を直前でキャンセルする。

- 友達が家に来るのを嫌がるようになる。

3.オンラインでの友達関係トラブルのサイン

現代の小学生にとって、オンライン上での交流は日常の一部です。

SNSやオンラインゲームを通じてのトラブルも増えており、そのサインを見逃さないことが重要です。

①SNSやゲームでのやり取りの変化

オンライン上でのコミュニケーションは、親の目には見えにくい部分も多いですが、子どものSNSやゲームの利用状況、態度に変化が見られる場合は、トラブルの兆候かもしれません。

具体的なサイン |

|---|

①SNSのチェック頻度が異常に増える、 または極端に減る 親が確認すべきポイント ・SNSの通知を過剰に気にしている。 ・逆に全く見ようとしない。 |

➁オンラインゲーム中の言動が荒くなる、 または無口になる 親が確認すべきポイント ・ゲーム中に暴言を吐く、不機嫌になる、 あるいは全く発言しなくなる。 ・普段と異なる様子がある。 |

➂特定の友達とのオンラインでの やり取りが途絶える 親が確認すべきポイント ・いつも一緒にゲームをしていた友達と、 急にプレイしなくなった。 ・メッセージのやり取りがなくなった。 |

④オンラインでのグループチャットから 外されている 親が確認すべきポイント ・特定のグループから突然退出させられている。 ・新しいグループに招待されなくなっている。 |

➁ネット上での誹謗中傷や仲間外れ

オンライン上での誹謗中傷や仲間外れは、子どもにとって非常に大きな精神的ダメージを与えます。

匿名性が高いため、子どもが被害を隠したがる傾向にありますが、親が気づくためのサインはいくつかあります。

- オンライン上のアカウントを頻繁に変える、または削除する。

- ネットを見ているときに、急に表情が曇ったり、焦った様子を見せたりする。

- 特定のウェブサイトやSNS、ゲームアプリを見るのを嫌がる。

- ネット上の悪口や個人情報の拡散について、親にそれとなく質問してくる。

小学生に多い友達関係トラブルの種類

小学生の友達関係におけるトラブルは多岐にわたりますが、親がその種類を理解しておくことは、子どもの状況を正確に把握し、適切な対処法を考える上で非常に重要です。

ここでは、特に多く見られるトラブルの種類とその特徴について詳しく解説します。

1.無視や仲間外れ

「無視」や「仲間外れ」は、小学生の友達関係トラブルの中でも精神的な苦痛を伴いやすく、いじめの初期段階としても見られる深刻な問題です。

特定の児童を遊びの輪に入れない、話しかけても返事をしない、存在しないかのように振る舞うといった行動がこれにあたります。

特に、グループ単位で行われることが多く、対象となった子どもは孤立感や疎外感を強く感じ、学校生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

トラブルの具体的な形 |

|---|

①遊びに誘わない、輪に入れない ・特定の友達だけを誘わず、 遊びの輪から意図的に排除する。 →子どもは仲間に入れない寂しさや疎外感を抱く。 |

➁話しかけても無視する ・声をかけても返事をしない、目を合わせないなど、 存在を否定するような態度を取る。 →精神的なダメージが大きい。 |

➂陰で悪口を言う、無視を指示する ・本人に聞こえないように悪口を言ったり、 他の友達に「あの子と話すな」などと指示して、 集団での無視を助長する。 |

④SNSやグループチャットからの排除 ・オンライン上でのグループから意図的に外したり、 特定の友達だけを招待しないといった形で 仲間外れにする。 |

2.意地悪や嫌がらせ

「意地悪」や「嫌がらせ」は、特定の相手に対して不快感や精神的・物理的な苦痛を与える行為を指します。

無視や仲間外れと異なり、より直接的な行動を伴うことが特徴です。

低学年では衝動的な行動が多いですが、高学年になるにつれて悪意を伴う、執拗な行為へとエスカレートすることもあります。

トラブルの具体的な形 |

|---|

①身体的なちょっかい ・わざとぶつかる、突き飛ばす、押す、足をかけるなど、 身体的な不快感を与える行為。 怪我につながる可能性もある。 |

➁行動の妨害 ・宿題を邪魔する、学習の妨げになるような行動をする、 遊びのルールを無視して妨害するといった行為。 |

➂持ち物への悪意ある行為 ・特定の友達の持ち物に落書きをする、 隠す、汚す、壊すといった行為が含まれる。 これは「物の隠し合いや取り合い」 と重なる部分もありますが、 より悪意や破壊的な意図が強い場合に 「嫌がらせ」として認識される。 |

④特定の行動の強制 ・「これをしろ」「あれを言うな」など、 相手に特定の行動を強要したり、 逆に禁止したりする行為。 |

3.物の隠し合いや取り合い

小学生の友達関係では、持ち物に関するトラブルも頻繁に発生します。

小学生の友達関係では、持ち物に関するトラブルも頻繁に発生します。

特に低学年では、物の貸し借りや所有権の認識が未熟なために起こりやすいですが、高学年でも独占欲や優位性を示すために行われることがあります。

単なる貸し借りの問題から、故意に隠したり、壊したりする悪質な行為まで、その内容は様々です。

トラブルの具体的な形 |

|---|

①貸したものが返ってこない ・文房具、おもちゃ、本などを貸したのに、 返却されなかったり、返してほしいと伝えても 応じてもらえないケース。 |

➁物を隠される、勝手に使われる ・筆箱や教科書など、学校で使う物を故意に隠されたり、 許可なく勝手に使われたりする行為。 |

➂物の取り合い、奪い合い ・同じおもちゃや遊具などを同時に欲しがり、 物理的に奪い合うようなトラブル。 |

④物を壊される、汚される ・故意に持ち物を破損させられたり、汚されたりする行為。 →弁償問題に発展することもある。 |

4.言葉の暴力やからかい

「言葉の暴力」や「からかい」は、言葉によって相手の心を傷つけたり、不快感を与えたりする行為です。

外からは見えにくいため、親や教師が気づきにくいトラブルの一つですが、子どもの精神的なダメージは非常に大きいものです。

特に、容姿や家庭環境、学習能力などを揶揄する言葉は、子どもの自己肯定感を著しく低下させる可能性があります。

トラブルの具体的な形 |

|---|

①悪口、陰口、罵倒 「バカ」「デブ」「キモい」など、 侮辱的な言葉や、本人に聞こえるように 悪口を言ったり、陰で根も葉もない噂話を 流したりする行為。 |

➁容姿や身体的特徴をからかう 「メガネ」「チビ」「出っ歯」など、 本人が気にしている容姿や 身体的特徴を執拗にからかう行為。 |

➂家庭環境や経済状況を揶揄する 「貧乏」「お母さんがいない」など、 子どもの家庭環境や経済状況を からかったり、馬鹿にしたりする行為。 |

④特定の行動や癖を真似てからかう どもりや特定の動作、 話し方などを面白がって真似したり、 からかったりする行為。 |

⑤しつこいあだ名、呼び方 本人が嫌がっているにもかかわらず、 特定のあだ名で呼び続けたり、 蔑むような呼び方をしたりする行為。 |

5.誤解やすれ違いによるトラブル

全ての友達関係トラブルが悪意から生じるわけではありません。

小学生の場合、コミュニケーション能力の未熟さや、相手の気持ちを読み取る力の不足から、些細な誤解や言葉のすれ違いが大きなトラブルに発展することがあります。

このようなトラブルは、悪意がない分、早期に話し合いで解決できる可能性も高いですが、放っておくと感情的なしこりを残し、関係が悪化する原因となります。

トラブルの具体的な形 |

|---|

①伝言ゲームの失敗 AさんがBさんに伝えた内容が、 Cさんには誤って伝わり、 それが原因でトラブルになることがある。 |

➁冗談が通じない 言った側は冗談のつもりでも、 言われた側は真に受けて 傷ついてしまうことがある。 特に、皮肉や裏の意味を含む言葉は 誤解を招きやすい。 |

➂約束の勘違い 遊びの約束の日時や場所、内容について、 お互いの認識が異なっていたために 「裏切られた」と感じてしまうケース。 |

④感情的な言葉の行き違い 遊びの約束の日時や場所、内容について、 お互いの認識が異なっていたために 「裏切られた」と感じてしまうケース。 |

⑤些細な行動の誤解 意図せず相手の邪魔をしてしまったり、 無意識の行動が相手に不快感を与えてしまったりして、 それがトラブルのきっかけになることがある。 |

小学生の友達関係トラブル 具体的な対処法

小学生の友達関係トラブルは、親にとって非常に心配な問題です。

しかし、親が冷静かつ適切な対処をすることで、子どもの心の傷を最小限に抑え、解決へと導くことができます。

感情的にならず、子どもと学校、そして必要に応じて外部機関と連携しながら、多角的にアプローチすることが重要です。

1.まずは子どもの気持ちに寄り添う

トラブルに直面した子どもにとって、親の理解と共感は最も大切な支えとなります。

まずは、子どもが安心して話せる環境を整え、その気持ちを受け止めることから始めましょう。

①じっくり話を聞く姿勢を持つ

子どもがトラブルを打ち明けてきたら、まずは親の意見や感情を挟まず、子どもの話を最後までじっくり聞く姿勢を持つことが重要です。

「どうしたの?」「何があったの?」と、子どもが話しやすいオープンな質問を投げかけ、目を見てうなずきながら耳を傾けましょう。

忙しい時間帯を避け、落ち着いて話せる場所と時間を確保することも大切です。

➁子どもの感情を受け止める

子どもが感じている「辛い」「悲しい」「悔しい」「怒り」といった感情を、親がそのまま受け止めることが大切です。

「それは辛かったね」「悲しい気持ちになるのは当然だよ」などと、子どもの感情を言語化し、共感の言葉を伝えることで、子どもは「わかってもらえた」と感じ、安心感を覚えます。

親が感情的になったり、子どもの気持ちを否定したりしないよう注意しましょう。

➂安易な解決策を提示しない

親としては早く解決してあげたいと思うものですが、「こうしなさい」「あの子が悪い」といった安易な解決策や結論を提示することは避けましょう。

子ども自身が考え、選択する力を育むためにも、まずは子どもの話を聞き、一緒にどうすれば良いかを考えるスタンスが大切です。

「どうしたら解決できると思う?」「ママ(パパ)にできることはあるかな?」などと問いかけ、子どもが主体的に問題に向き合えるようサポートしましょう。

2.学校への相談と連携

友達関係のトラブルは、多くの場合、学校生活の中で起こります。

問題解決のためには、学校との連携が不可欠です。適切なタイミングで、適切な方法で学校に情報共有と協力を求めましょう。

①担任の先生への連絡

トラブルの兆候や具体的な問題が明らかになったら、まずは子どもの担任の先生に連絡し、状況を共有することが第一歩です。

連絡帳や電話、または面談の機会を設けてもらい、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたのか、具体的な事実を冷静に伝えましょう。

感情的にならず、客観的な情報提供を心がけることで、先生も状況を把握しやすくなります。

➁管理職やスクールカウンセラーへの相談

担任の先生との話し合いで改善が見られない場合や、いじめがエスカレートしているなど、より深刻な状況の場合は、学校の管理職(校長、教頭、生徒指導主任など)やスクールカウンセラーへの相談も検討しましょう。

スクールカウンセラーは、子どもの心のケアや、親への具体的な助言など、専門的な視点からサポートしてくれます。学校全体で問題に取り組む体制を求めることが重要です。

➂学校との情報共有と協力体制

学校に相談した後も、定期的に進捗状況を確認し、学校と家庭での情報共有を密に行うことが大切です。

子どもへの対応方針や、見守りのポイントなどを学校と連携し、一貫した対応を心がけましょう。

学校に過度な要求をするのではなく、あくまで協力し、共に解決を目指す姿勢が、円滑な連携につながります。

3.子ども自身が対処する力を育むサポート

トラブルを乗り越える経験は、子どもの成長にとって貴重な機会でもあります。

親は、子どもが自分自身で問題を乗り越え、将来にわたって良好な人間関係を築ける力を育むためのサポートを心がけましょう。

①自己肯定感を高める声かけ

トラブルに巻き込まれた子どもは、自信を失いがちです。

「あなたは悪くない」「あなたは大切な存在だ」というメッセージを伝え、子どもの自己肯定感を高める声かけを意識しましょう。

日頃から子どもの良い点や頑張りを具体的に褒め、成功体験を積ませることで、困難に立ち向かうための心の土台を強くすることができます。

➁コミュニケーション能力を育む

友達関係のトラブルは、コミュニケーションのすれ違いから生じることも少なくありません。

自分の気持ちを相手に適切に伝える方法や、相手の気持ちを想像する力を育むサポートをしましょう。

「〜してほしい」「〜されると嫌だ」といったI(アイ)メッセージでの伝え方を教えたり、絵本やテレビ番組などを通して多様な人間関係について話し合ったりするのも有効です。

ロールプレイングなどで具体的な状況を想定して練習するのも良いでしょう。

➂気持ちの切り替え方を教える

トラブルが長引くと、子どもは精神的に疲弊してしまいます。

嫌な気持ちを抱え込まず、上手に気持ちを切り替える方法を教えてあげましょう。

好きな遊びに没頭する、体を動かす、信頼できる大人に話す、深呼吸をするなど、子どもに合った気分転換の方法を一緒に見つけてあげてください。

親自身が、ポジティブな言葉を使ったり、気分転換を楽しんだりする姿を見せることも、子どもにとって良い手本となります。

4.必要に応じて外部機関の利用も検討

家庭や学校での対処だけでは解決が難しい場合や、子どもの心身に大きな影響が出ている場合は、専門的な知識を持つ外部機関の力を借りることも視野に入れましょう。

①地域の相談窓口や児童相談所

各市町村には、教育相談窓口や子ども家庭支援センターなど、子どもの問題に関する相談を受け付けている機関があります。

また、児童相談所は、子どもの権利擁護を目的とし、いじめや虐待を含む様々な問題に対して専門的な助言や支援を行っています。

匿名での相談も可能な場合が多く、まずは電話で相談してみるのも良いでしょう。

それぞれの窓口で提供されるサービスは多岐にわたるため、状況に応じて適切な機関を選びましょう。

相談窓口の例 |

|---|

①市町村の教育相談窓口 学校生活、友達関係、不登校など 教育全般に関する相談 |

➁子ども家庭支援センター 子育て全般、子どもの発達 家庭内の問題、いじめなど |

➂児童相談所 いじめ、虐待、子どもの養育、 発達など、より専門的・緊急性の高いケース |

④チャイルドライン 18歳までの子どもが利用できる 電話相談(匿名可) |

➁弁護士など専門家への相談

いじめがエスカレートし、子どもの心身に重大な被害が生じている場合や、金銭的な被害、名誉毀損など、法的な問題に発展している可能性がある場合は、弁護士などの専門家への相談を検討することも必要です。

法的な観点からのアドバイスや、学校への対応、加害者側への請求などについて、具体的な支援を受けることができます。

日本弁護士連合会などが運営する「子どもの権利110番」など、子どもに関する法的相談を受け付けている窓口もあります。

小学生の友達関係トラブルを未然に防ぐために

1.日頃から子どもの様子を気にかける

小学生の友達関係トラブルを未然に防ぐためには、何よりもまず、日頃からお子さんの様子を注意深く見守ることが重要です。

子どもは大人と違い、自分の抱える問題を言葉で明確に表現することが難しい場合があります。

そのため、親が日々の変化に気づき、早期に異変を察知することがトラブルの深刻化を防ぐ第一歩となります。

具体的な観察ポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

観察ポイント |

|---|

①表情や言動 以前より笑顔が減った、 元気がない、口数が減った、 特定の話題を避ける、 不自然な言い訳をするなど、 普段と異なる様子がないか 確認しましょう。 |

➁食欲や睡眠 食欲不振、過食、夜眠れない、 寝つきが悪い、悪夢を見るなど、 生活リズムや身体の変化に 注意を払いましょう。 |

➂体調の変化 腹痛、頭痛、吐き気など、 身体的な不調を頻繁に 訴える場合(特に登校前)は、 心のサインである可能性も 考慮しましょう。 |

④持ち物の変化 持ち物がなくなる、壊される、 汚されている、大切にしていたものが 雑に扱われているなど、物の扱われ方にも 目を向けましょう。 |

⑤学校での話 学校での出来事を話さなくなる、 特定の友達の名前を出さなくなる、 学校の話をすると口を閉ざすなど、 会話の内容や態度から 変化を読み取りましょう。 |

これらのサインは、必ずしもトラブルを意味するものではありませんが、「いつもと違う」と感じた場合は、注意深く見守り、声をかけるきっかけと捉えましょう。

お子さんの小さな変化を見逃さないことが、トラブルの芽を摘むことにつながります。

観察は監視ではなく、お子さんへの愛情と関心の表れであることを忘れないでください。

2.家庭でのコミュニケーションを大切にする

家庭が子どもにとって安心して過ごせる場所であること、そして何でも話せるという信頼関係があることは、友達関係のトラブル予防に非常に大きな役割を果たします。

家庭が子どもにとって安心して過ごせる場所であること、そして何でも話せるという信頼関係があることは、友達関係のトラブル予防に非常に大きな役割を果たします。

日頃からオープンなコミュニケーションを心がけることで、子どもは困った時に「親に相談しよう」と思えるようになります。

具体的なコミュニケーションのヒントは以下の通りです。

- 毎日会話する時間を作る: 食事中や入浴中、寝る前など、テレビやスマートフォンから離れて、お子さんとゆっくり話す時間を作りましょう。「今日の学校はどうだった?」「何か面白いことあった?」といった、何気ない会話から始めるのが効果的です。

- 親も自分の話をする: 親が自分の今日の出来事や感じたことを話すことで、子どもも話しやすくなります。親が完璧でなくても良いという姿勢を見せることも大切です。親の弱みを見せることで、子どもは安心して自分の弱みを打ち明けられるようになります。

- 子どもの話を最後まで聞く: 子どもが話し始めたら、途中で口を挟まず、まずは最後まで耳を傾けましょう。たとえ話の内容が些細なことであっても、真剣に聞く姿勢を示すことが信頼関係を深めます。途中で批判したり、意見を押し付けたりしないことが重要です。

- 感情を受け止める言葉をかける: 「そうだったんだね」「嫌だったね」など、子どもの感情に寄り添う言葉をかけることで、子どもは「自分の気持ちを理解してくれている」と感じ、安心感を覚えます。安易な解決策を提示する前に、まずは共感を示すことが重要です。その感情を肯定することで、子どもは自己肯定感を高めることができます。

「いつでもあなたの味方だよ」というメッセージを日頃から伝え続けることが、子どもが困った時に親に助けを求める勇気を持つための土台となります。

安心して話せる家庭環境が、子どもの心の安全基地となります。

3.子どもに多様な人間関係を経験させる

学校のクラスという限られた人間関係だけでなく、多様なコミュニティで様々な人と関わる経験をさせることは、友達関係のトラブル予防に有効です。

学校のクラスという限られた人間関係だけでなく、多様なコミュニティで様々な人と関わる経験をさせることは、友達関係のトラブル予防に有効です。

これにより、子どもは特定の友達グループに依存しすぎることなく、広い視野で人間関係を築く力を養うことができます。

多様な人間関係を経験させる方法としては、以下のようなものが考えられます。

- 習い事や地域の活動への参加: スポーツクラブ、文化系の習い事、地域の子供会やボランティア活動などに参加させることで、学校とは異なる友達や大人との交流が生まれます。

共通の趣味を持つ仲間との出会いは、子どもの世界を広げ、新たな居場所を見つけるきっかけとなります。 - 異年齢交流の機会: 公園で年下の子と遊ぶ、親戚の集まりで年上の子と関わるなど、様々な年齢層の人と交流する機会を設けましょう。

これにより、年上を敬う気持ちや、年下を思いやる気持ちが育まれます。また、異なる視点や考え方に触れる機会にもなります。 - 多様な価値観に触れる機会: さまざまな背景を持つ人と触れ合うことで、自分とは異なる考え方や価値観があることを学びます。

これにより、他者を尊重する心や、多様性を受け入れる寛容さが育まれます。異なる文化や習慣に触れる機会も有効です。

学校以外の居場所や相談できる相手がいることは、万が一学校でトラブルに巻き込まれた際に、子どもが孤立せずに乗り越えるための心の支えとなります。

また、多様な人間関係の中で、子ども自身がコミュニケーションの引き出しを増やし、問題解決能力を高めることにも繋がります。

特定の人間関係に固執しない柔軟な心を育むことが、トラブルを未然に防ぐ力となります。

4.親自身の不安を抱え込まない

お子さんの友達関係トラブルに直面すると、親も大きな不安やストレスを感じることがあります。

お子さんの友達関係トラブルに直面すると、親も大きな不安やストレスを感じることがあります。

しかし、親が一人で抱え込みすぎてしまうと、その不安が子どもに伝わってしまったり、冷静な判断ができなくなったりする可能性があります。

親自身が心の健康を保つことが、結果として子どもをサポートする力に繋がります。

親が不安を抱え込まないための具体的な方法を以下に示します。

対処法 |

|---|

①信頼できる人に相談する パートナー、親しい友人、親戚など、 安心して話せる人に 自分の気持ちを打ち明けることで、 気持ちが楽になったり、 新たな視点が得られたり することがあります。 共感を得るだけでも、 心の負担は軽くなります。 |

➁学校や専門機関を利用する 担任の先生、スクールカウンセラー、 地域の教育相談窓口、児童相談所など、 専門家や経験者に相談することで、 客観的なアドバイスや 具体的な支援を受けることができます。 一人で抱え込まず、 積極的に外部の力を借りましょう。 |

➂情報収集をする インターネットや書籍で、信頼できる情報を 収集することも有効です。 ただし、情報に振り回されすぎず、 冷静に判断することが大切です。 不安を煽るような情報には注意し、 公的な機関や専門家の情報源を 選びましょう。 |

④親自身の時間を持つ 趣味の時間を持つ、 リラックスできる活動をするなど、 意識的に自分を労わる時間を作ることも重要です。 心身の健康を保つことで、 子どもと向き合うエネルギーを 充電できます。 親が心にゆとりを持つことが、 子どもへの最大のサポートとなります。 |

親が「完璧でなければならない」というプレッシャーから解放され、自分自身のケアも大切にすることが、子どもを支える上で非常に重要な基盤となります。

親が笑顔でいることが、子どもの安心感にも繋がります。

まとめ

小学生の友達関係トラブルは、多くの親子が直面する可能性のある課題です。

大切なのは、お子さんの行動や言葉、オンラインでのサインにいち早く気づき、その気持ちに寄り添うこと。

そして、学校や外部機関と連携しながら、お子さん自身が困難を乗り越える力を育むサポートを続けることです。

日頃からのコミュニケーションを密にし、親御さん一人で抱え込まずに頼れる場所を見つけることが、お子さんの健やかな成長を支える上で重要です。